1. 遠遠看去,多米尼克·諾爾斯的繪畫看起來就像是我能夠把臉埋進去的柔軟動物毛皮。當我問起,他的作品該從何入手時,他說:「追隨你的體驗和感受即可。」其中一件作品上滿是大片午後陽光的橙色,沾染著像是細小虛空開口的黑色斑跡。另一件作品看起來像是某個無特徵的存在一頭扎進了冰冷的水池。還有像是細密編織成的高牆,衝著天豎立,而藍天像是被火勢環繞時暫供紓緩的香膏。另一幅作品令人目盲的光耀中有一道血紅印記。這些作品的標題全都是「我摯愛的」,而這加強了畫面的不安感。他在因何而哀悼?我在因何而哀悼?

2. 多米尼克不知道哪裡是家。他曾在芝加哥、巴黎及佛羅里達生活,於近年在多個藝術之都迴轉,在每處逗留數月,這種流浪生活讓人豔羨,但長此以往則難免心感飄零(這是他的想法嗎,還是我只不過在投射自己的感受?)很長一段時間以來,多米尼克的家就是他的馬匹塔茲所在之處——巴哈馬,也就是多米尼克生長的國度。自他四歲起,塔茲就是他的忠實伴侶;多米尼克甚至覺得,在遇到塔茲之前,他自行製作的迷你馬匹雕塑就預示了塔茲的到來。而那也就是多米尼克首次通過創作藝術滿足內心慾望的經驗。在2021年疫情期間,在多米尼克外出旅行之時,塔茲的體魄開始變得衰弱。多米尼克隨即從佛羅里達的馬匹展會飛回巴哈馬,並做出了讓塔茲安樂死的艱難抉擇。「如果我當時陪在塔茲的身邊,」多米尼克說,「他可能就會能活下來。」

3.「心碎而絕。真的,你沒有什麼別的可說的了。」我把灰從你的臉頰上撣去,抹在我自己的舌頭上。某一年,我曾在一處墓園和一條自殺橋之間的宅邸中居住。在我入住前,一位女人剛剛在那公寓房間中去世,而我還要繼承那些不斷寄來的郵件。我時而向朋友們說起這經歷,就像是講述奇聞軼事一樣,但我曾真切地希望,在逝者之中生活能夠讓我顯得更鮮活的生命力。然而,我消失在風景之中,變得透明、濕漉漉。

4. 在我與多米尼克·諾爾斯首次相遇之前,他剛打盹醒來,當其時我們都生活在南丫島的一處宅子裡。多米尼克與一位遙遠的、數個時區之外的摯友在前一天晚上徹夜通話;他前來香港,因為一家畫廊委託他在展覽空間中創作一幅壁畫。他迅速因川流不息的人群和高聳入雲的摩天大樓而感到疲憊,想念巴哈馬的水木自然,因此搬到南丫島上來生活。他問起我放在餐桌上的兩本書:戴力·渣文的《藍》和伊黛爾·阿德楠的《海與霧》。這兩本書是我的護身符,我解釋道。南丫島就是我的藍島。在初次見面的第一個小時裡,我們談到了依賴理論、查蒂·史密斯、親密關係的本質,以及在政治及公共衛生危機中的曖昧時間感。隨後,我問起這位藝術家在最近感興趣於何物,他就發來了一篇有關日本長野縣御射鹿池的文章——那的水是如此地清澈,環繞水面的樹木在水中形成完美的倒影。直到看見東山魁夷的畫作《綠色回響》(1972)之前,我都不太能理解多米尼克對這風景的迷戀。在東山魁夷的畫裡,在一排排高大的樹木及倒影之間,有一匹駿美的白馬在遊走。

5.「在面對馬匹的時候,你必須要足夠有禪心,」多米尼克·諾爾斯說。「馬匹能夠辨認你的情感,但是他們不能理解為什麼你帶有這些情感。一匹馬能夠在1.2米之外聽見你的心跳。」這動物模仿彼此的運動姿態以抵禦獵食者。在這個意義上,他們就是完美的鏡子,反映了外部世界的一舉一動。「去想像一下,在草原上,一群馬裡最中心那一匹的心跳——他的心跳向外輻射,一直能夠傳導到森林樹木外延的那匹馬身上。」

6. 多米尼克·諾爾斯穿著肅穆的黑色衣服,站在他創造的一片火海前。我在那天(香港最受矚目藝術博覽會的第二天開放日)為他拍了十九張照片,他僅在四張中露出了笑容。他意識到自己要持續扮演某種藝術家身份,卻在如此行事之時帶著一絲桀驁不馴。在輕鬆對話中,他也帶有一種寫作者的娓娓道來姿態。他說,他常希望藝術界能夠少舉辦一些展覽,多舉辦一些討論會。他不在乎別人用什麼人稱代詞來指代他,儘管他曾稱其作品為「酷兒慾望的隱喻」。扮演藝術家身分,這對多米尼克來說意味著滿足並背叛觀眾對他的期待。一位老師曾如此教導他:「你在世界中行事的方式不必是你的本真。」他的繪畫作品既溫柔又暴力,就像是Franny Choi的詩句。他總是想要接觸一種柔軟的死亡。後來,他發給我一張原口典之《油池》作品的屏幕截圖;我只能從中看到閃著光芒的、無底洞式的黑色悲愴。

7. 南丫島是一種自我干預——悲愴挖空著我。淡紫色的牽牛花愚蠢地朝著太陽綻開。我脫得只剩下內衣,衝向水的搖籃。光亮無法觸及的海洋深處就是午夜地帶。我在家中向你展示了我膝蓋上的瘀青,你則將雙唇印上我藍黑色的皮膚。

8. 我摯愛的, 我摯愛的, 我摯愛的, 我摯愛的, 我摯愛的。說一遍,這句話就是傾慕的表達;說五遍,這句話就是嘗試召喚逝去之物的咒語。「在進入創作過程之時,我往往在思考葬禮,而作品最終呈現的面貌往往是重生,」多米尼克·諾爾斯在一次與Elephant Magazine的訪談中如此說。兩個靈魂佔據了兩件作品的畫面——一個是以細膩紅棕色筆觸繪製的馬匹,另一個是狀似多米尼克祖父的白色人物。他的祖父是一名詩人,常稱呼周遭事物為「我摯愛的」,包括野狗。在祖父的葬禮上,從大教堂一直排到墓園的哀悼者隊伍高呼:「我摯愛的!」他親暱地稱呼人們的方式,多米尼克說,最終成為了他永恆的名字。畫作上的人物是從火焰中誕生的,還是正在走入火焰?還剩下誰,能夠去蒐集我們在清晨的無情烈火中失去的事物?

9. 我在街道中穿行,尋回了僅存的證據,並將其埋葬於我的肋骨之間。悲愴沒有名字。它可能有名字,曾經有名字,但隨後被抹除了。這物體凝固了,我不斷揉搓,直到其中出現了頭顱的形狀。我摯愛的,我說,我摯愛的。我不願以此稱呼那缺席之物,但也暫且這樣做了。

文:Karen Cheung

(關於多米尼克·諾爾斯)

多米尼克·諾爾斯(1996年生於巴哈馬),生活工作於芝加哥及巴黎。諾爾斯在2020年於芝加哥藝術學院作為新藝術家協會獎獲獎者取得繪畫碩士學位,在2017年於芝加哥藝術學院獲得學士學位。近期個展包括:Hannah Hoffman Gallery,洛杉磯(2023);「為我所愛而設的莊嚴肅穆、四季合宜的葬禮」,聖安德肋堂,由Layr畫廊策劃,薩爾茨堡(2023);Chapter NY,紐約(2022);「為我所愛而設的莊嚴肅穆、四季合宜的葬禮」,Galerie Emanuel Layr,維也納(2021);「太陽沈沒」,Soccer Club Chicago,芝加哥(2020);「泰茲頌歌」,The Green Gallery,米華基(2019)。他的作品將於第十五屆光州雙年展「盘索里—21世纪的声景」展出,他也於近期參加多個大型群展,包括:「變換季節之歌」,維也納氣候雙年展,維也納(2024);「回望:第十二屆白柱空間年度展覽」,白柱空間,紐約(2023);「內心的猛獸:內(外)生物」,mumok美術館,維也納(2022);「通路」,Misako and Rosen,東京(2022);「十五位畫家」,Andrew Kreps Gallery,紐約(2021)等。諾爾斯曾參加The Suburban(米華基,威斯康星州)等藝術家駐地項目,並曾於The Condo Association(芝加哥,伊利诺州)策劃群展。他的作品已被維也納mumok美術館及華沙現代藝術博物館等機構收藏。

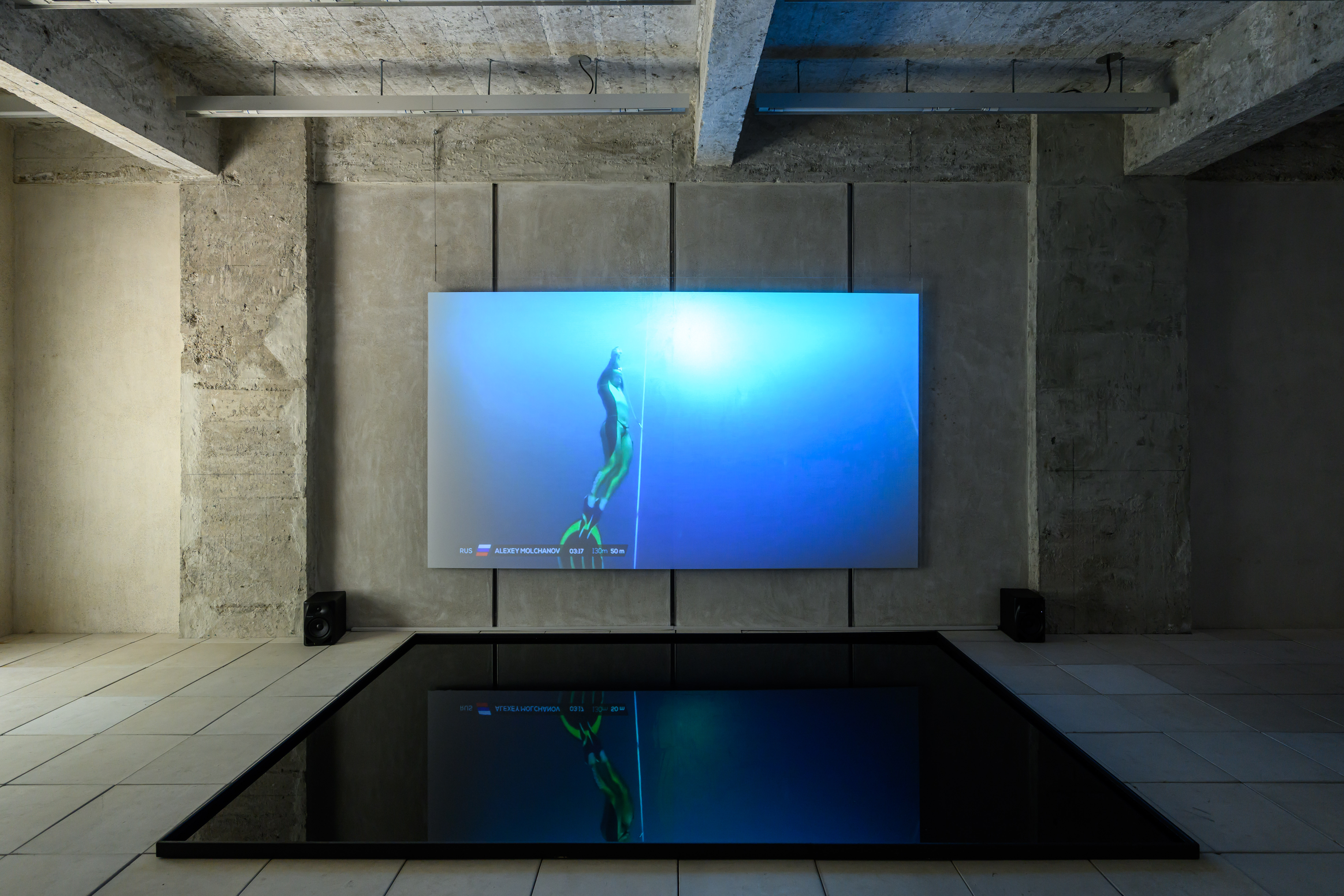

為我所愛而設的莊嚴肅穆、四季合宜的葬禮

錄像

12 min 07 sec

錄像

12 min 07 sec

錄像

12 min 07 sec

玻璃油彩

175 x 167.5 cm

亞麻布面油彩

256 × 91 cm

亞麻布面油彩

256 × 91 cm

亞麻布面油彩

275 x 91 cm

亞麻布面油彩

275 x 91 cm