馬凌畫廊於紐約空間榮譽呈現「After H(ours)」,展出耶魯大學藝術學院雕塑系2025級碩士畢業生創作的作品。展覽標題來自卡米拉·亞南·拉希德及笹本亞紀此前組織的畢業展覽標題「H(ours)」。本次展覽參展藝術家包括:尼(可)·布里爾·阿西斯;布蘭達·巴里奧斯;海倫·里安·德烈非茨;山姆·福列凱支;龔曉雯;荷蘇·希拉里奧–雷耶斯;陸浩明;郭錫·奧津尼;阿歷克斯·凡內特,及奧馬·華辛。

「After H(ours)」展覽把雕塑視作是以時間為基礎的藝術媒介。這種藝術形式改寫了事物及物質的「身後型態」,架構了多義的時空網絡節點:雕塑能夠繪製遺忘歷史的地圖;能夠重新規劃感知體系;並能夠催生新的意識。雕塑通過一種可變性將多樣的媒介——諸如繪畫、聲音及行為等——注入流動關係之中去,往返於物證、索引、紀錄、證據等角色之間,或同時扮演所有這些角色。充滿可能性的雕塑以回聲定位的方式運作,不斷探尋「將要發生之事」,例如在雷達監視下的一天中,在隱秘而狂喜的公共隱形空間中,通過超越法律界限和傳統協議的交易,並在不受監視的安全空間中受到保護。這些均是多變的、龐大的空間;在其中,巨大震顫變動的結晶可在隱密的尺度上被觀察,而新的集體性、時間性星圖也可被編織。「After H(ours)」展覽調轉了編年史及知識體系,將其朝向未來性展開,提出了新的領域及挖掘場域——社會學家保羅·吉爾羅稱其為「集體捕撈行動」——朝向詩人法伊瑪·伊芙稱作「多孔餘波」的生態學展開。

尼(可)·布里爾·阿西斯的藝術使用反諷、荒誕及文字遊戲來拆解個人或集體敘事,引用當代流行文化,並以抽取姿態為觀念性基礎來揭示與土地、血脈及儀式有關的歷史。用以輔助行為表演的物件或是帶有多樣潛能的物件——諸如喪禮爵士樂常用的、結合了哀悼與紀念意義的物件——在其實踐中規劃了一種獨特的視覺天象,描繪了身份的地圖,以想像充滿迴響的多樣未來。

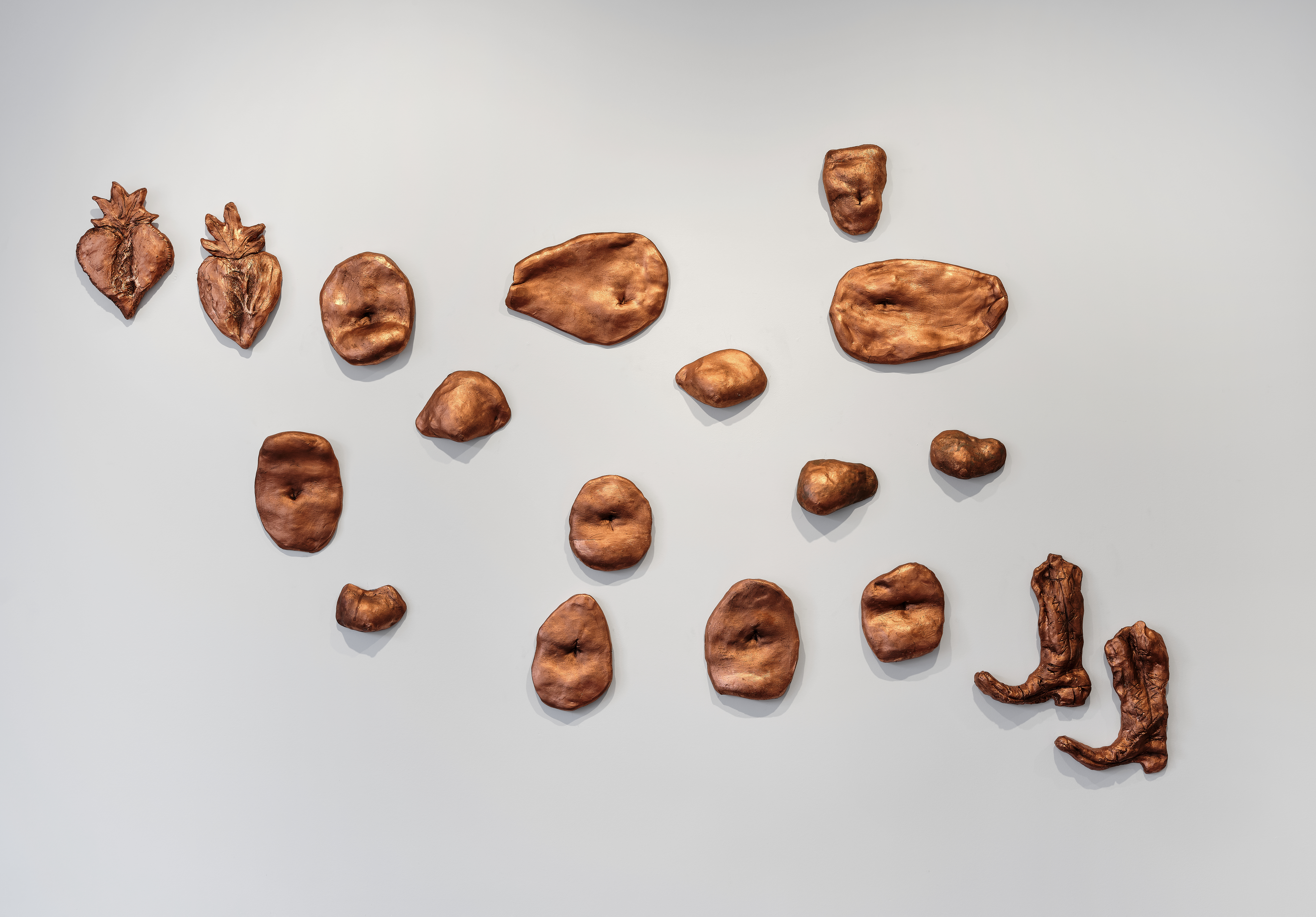

布蘭達·巴里奧斯編織個人傳記的語彙,以其墨西哥—美國身份及自免疫特質為基礎探討療癒和能動性等主題。巴里奧斯把療癒、還願用途的墨西哥宗教護符型態放大,在其上添加胃、心臟及雙腳等身體部位的符號。藝術家還依照其本人形象製作了可替換衣物的人偶,以進一步提升其藝術的機動性——這人偶搭配的服飾包括配有訂製袖子的、可在不同場合穿戴的墨西哥球衣。

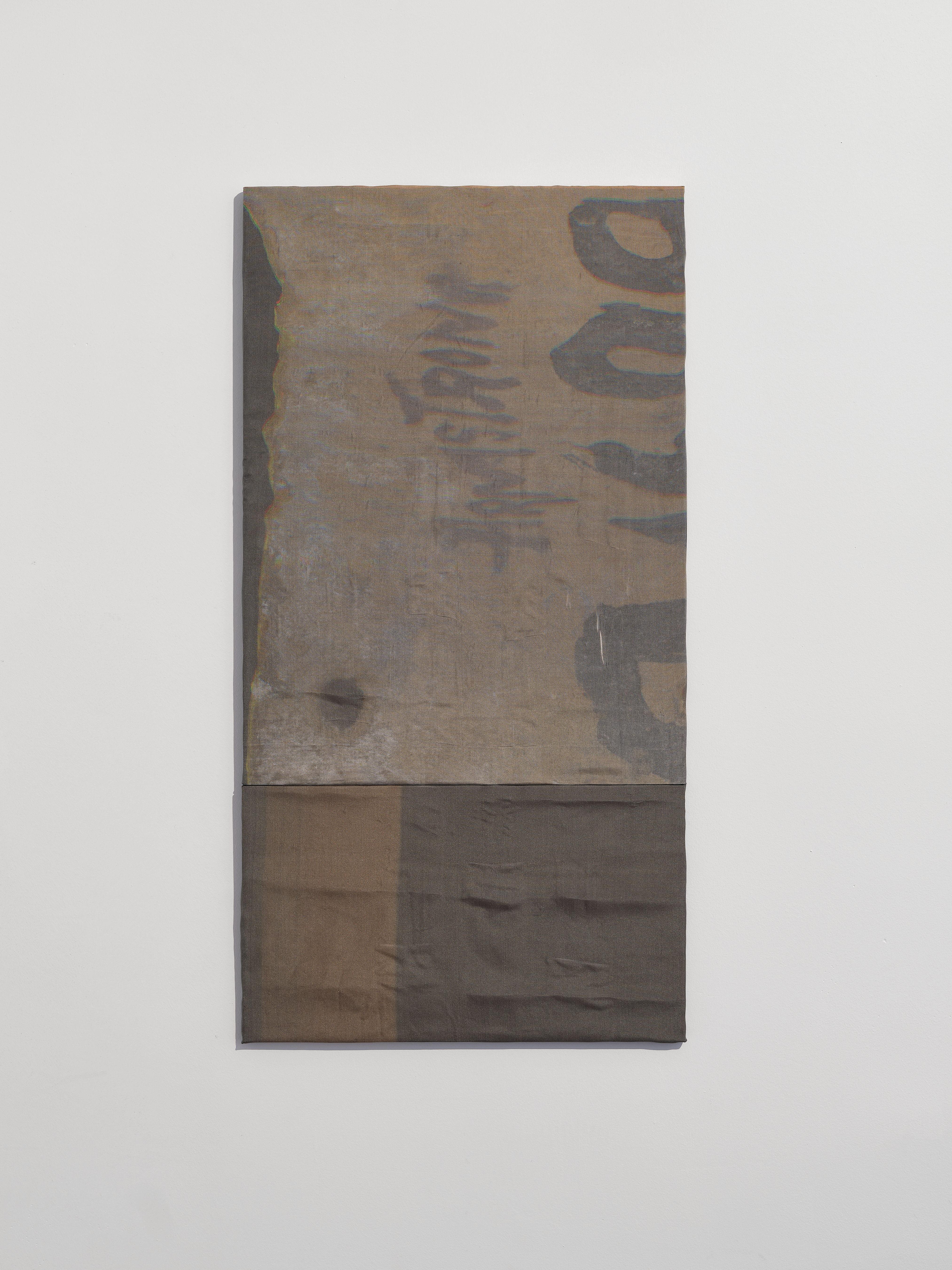

海倫·里安·德烈非茨的創作涵蓋金屬工藝、手工編織、裝置,及以攝影鏡頭為基礎的多種媒介,探討相對性、跨文化過程的歷史,以及物質體系的(誤)轉譯過程。她深入探索自然科學、現象學及機械系統(諸如雅卡爾織布機)中的觸覺感知,並探索壓力、接觸及能量轉化等因素揭示潛在情感狀態及感知偏移的方式。她的創作催生了個體的高度知覺,這種知覺在個人—群體的關係之中運作,可被視作是關於難以觸碰之物的詩學。

山姆·福列凱支探索社會空間的解放性潛能——此種社會空間與性別、行為及物質歷史息息相關。她轉變社會符號的型態,諸如NASCAR(美國全國運動汽車競賽協會)的賽車旗幟,將其變成尺度親近的、細密編織而成的串珠結構,並在作品中添加其家族與賽車文化相糾纏的歷史。福列凱支把一雙雙懸掛的鞋子變得前後難分;此種雕塑形式轉化可被視作是象徵了幫派鬥爭的簡易葬禮、宣示地盤行動甚至是慶祝活動的一部分——指向了一種非二元對立的未來性。

龔曉雯重新構成物件並將其從線性發展史中解放,通過澆築和圖像製作等轉譯方法傳達感知的生成性張力。她重新編譯物質歷史,並追索諸如古琴琴弦等物件的意識形態變遷過程;她也重新編譯可見於美國基礎設施木質結構之上的語言和文字,以重新思索並敘述其物質性。

荷蘇·希拉里奧-雷耶斯的雕塑及行為實踐追溯了黑人主體的逃逸蹤跡,以及酷兒集體性與夜生活的轉變空間——此種空間植根於加勒比海地區的狂歡節傳統及銳舞文化傳統。舞池就是支點,揭示了集體經驗——模糊、塗抹及摩擦的身體在其中湧現——轉化並重新聚焦於邊緣社群的方式。希拉里奧-雷耶斯通過抽象和層疊的創作策略將日常建築及空間轉化為狂喜的、帶有超越性意義的地帶。

陸浩明的作品模糊了科幻文學和太空探索——諸如1975年阿波羅—聯盟測試計畫中美國宇航員托馬斯·斯塔福德及蘇聯宇航員阿列克謝·阿爾希波維奇·列昂諾夫充滿象徵意義的握手行動——將歷史及虛構事件混為一談。他結合文物碎片和被帝國主義官僚體制工具化了的物件,敦促觀者去關注他們在價值體系演變、社會及政治意識中參與的感知校準角色。郭錫·奧津尼懸置物件的生命循環過程以重新分配其物質性、社會性及歷史性重量,在創作時結合「負擔」的多重意義——他往往直接用物件的真實重量為其作品命名。奧津尼關注黑人音樂的智性及情感迴響,也關注「崩潰」的潛能——「崩潰」意爲節奏、旋律及基本聲音結構的轉變時刻,以及現成物的分解時刻。他把物件轉化爲樂器,又把樂器轉化爲物件,把鋼琴琴鍵轉化爲綻放或爆炸的暗語,把黑色的皮沙發轉化爲散發身體性頻率的場址。

阿歷克斯·凡內特探索公共空間及建築環境的多層次儀式、歷史及生命循環。她結合使用對話、街頭藝術及雕塑等方法,在創作時邀請奇異的合作者介入——諸如紀念碑維護人員、神職人員和路人等。她的其中一件作品植根於20世紀早期落成的一幢建築——這建築曾是某時代廣場地產大亨的情慾百貨,後被一位做密室逃脫生意的建築收屍人拆除——凡內特以此催生疊加敘事的碰撞,檢視慾望、價值、性別及行動在建築空間中的運作方式。

奧馬·華辛結合建築閾限、繪畫及物件,並結合植物學、地理學及日常歷史,以激活一種能夠顛覆抽取行動、權力及民族國家的感知力量。華辛揭示在南亞的帝國主義—軍事化國家遺毒,並揭示這種因素在物質、社會及環境生態中的滲透過程,以此催生有關歸屬、生存、跨代知識及新話語的實踐。

——鄧祖兒

(關於藝術家)

尼(可)·布里爾·阿西斯(1990年生於新奧爾良,美國)是一名海地—新奧爾良跨學科藝術家及策展人。他的創作以社群為主要關注,植根於對被忽視的個人及集體歷史的應用,以此重新想像未來。阿西斯的藝術實踐常觸及歷史、流行文化、諷刺批評等主題,常以加勒比海區域及美國南部區域的敘事為創作中心。他的文章可見於赫芬頓郵報及Hyperallergic等媒體,而牛津美國人季刊及The Associated Press等出版物也曾收錄其創作。他曾入選多個藝術家駐留項目並榮獲多個獎項,包括2020年度安迪·沃霍爾基金會策展獎金;2021年度瓊·米切爾中心駐留項目;以及2023年度Art Matters基金會獎金。他從美國莫爾豪斯學院獲得藝術學士學位,並從英國曼徹斯特大學獲得科學碩士學位。

布蘭達·巴里奧斯是一名跨學科藝術家,其創作媒介涵蓋雕塑、行為表演、音樂製作、動態藝術、影像及繪畫。她的藝術實踐通過墨西哥—美國方法論探索身體障礙相關的主題,在創作中整合對話、協作及嚴謹研究等模式。巴里奧斯的跨學科實踐以其作為第一代墨西哥裔美國人的敘事為靈感來源,近期創作則結合了身體觸感元素及文化象徵主義。她從洛杉磯加州大學獲得藝術學士學位。她曾於以下機構展出作品:Univision;帕薩迪納歷史博物館;Human Resources;Haight Street Art Center Gallery;Boone Family Art Gallery;Superchief Gallery;拉美藝術博物館(MOLAA);New Wight Gallery;及耶魯大學美術館。Primer Impacto亦曾報導其創作。

海倫·里安·德烈非茨(1987年生於多倫多,加拿大)是一名跨學科藝術家,她受結構即興及纖維思考模式引導的作品通過情動、語言及時間性探索嬗變過程。她的藝術直接回應當下社會劇變,探討跨文化過程及相對性的歷史,檢視物質、文化及機械系統在悠長歷史中存留並改變意義的過程。她的創作使用多種物質,結合手工編織、裝置、金屬工藝、鏡頭媒介及短時效物件以建立混合型態作品及感知環境,傳達多種不同的張力狀態、滲透狀態、撕裂狀態及重生狀態。在近期,她呈現了深邃的物質行為作品,以此探索語言和物質的界限。德烈非茨曾於以下機構展出作品:蒙特利爾當代纖維中心;巴黎啟示雙年展;及多倫多當代藝術博物館。合作藝術及媒體中心、加拿大藝術協會及多倫多藝術協會均曾支持德烈非茨的藝術創作。她目前正在參與斯克維根繪畫及雕塑學院的2025年度項目。

山姆·福列凱支(1996年生於梅薩,美國)是一名奇卡諾裔跨學科藝術家,其創作常探討物質歷史、競賽及編舞等主題。福列凱支通過性別濾鏡回應脆弱性和堅韌性等議題,通過行為表演及雕塑裝置檢視頑固的超男性文化因素——具體形式包括用串珠精細製成的賽車旗幟,及NASCAR(美國全國運動汽車競賽協會)防火賽車連體衣。她的作品曾於以下機構展出:舊金山現代藝術博物館;丹佛美術館;鳳凰城美術館;圖森當代藝術博物館;及斯科茨代爾當代藝術博物館。在2022年,福列凱支於紐約市Calderón Gallery呈現了其首次個展「第二名就是大輸家」。她曾參與以下機構的駐留項目:Xico Galeria;Haystack Mountain School;New York Arts Practicum;麻省當代藝術博物館;及CALA Alliance。

龔曉雯(1994年生於北京,中國)是一名跨學科藝術家,其思想游離於潛藏在物質之中的觀念性內涵——這些內涵曾被重新定位、解讀為物質文化。龔曉雯感興趣於製作索引的過程,將其視作是期許佚失的思考過程,並認為這過程催生了緩解遠離、消散、滑落現象的行動;這過程同時也能夠讓事物獲得新生命。物質轉譯實踐幫助人們去見證想要從衰敗過程中捕捉事物的全面努力——從不再被應用的聲音留存和肌理留存中生成文物。龔曉雯的實踐通過個人、地緣政治、歷史及抽象物質性的濾鏡過濾感知物件。精細製作的作品及現成品物件製作了現實物的拼貼,而藝術家用此來象徵、隱喻或進行陌生化處理,同時懸置聲音語言與視覺語言的潛能及差異。龔曉雯近期曾於以下機構舉辦個展:Gallery Vacancy,上海;CHAMBER lower_cavity,霍利奧克,麻薩諸塞州。近期群展包括:Silke Lindner,紐約;Romance,匹茲堡;Stilllife,紐約。龔曉雯將於近期在以下機構舉辦個展及參與群展:Franz Kaka,多倫多;BANK紐約,紐約;及Island Gallery,紐約。

荷蘇·希拉里奧-雷耶斯(1996年生於聖胡安,波多黎各)是一名反學科藝術家,其雕塑實踐涉獵聲音表演、大地裝置及延展電影等領域。他的創作檢視了黑人身體的可能性與界限,以及這種身體與攝影光學的糾纏狀態。希拉里奧-雷耶斯的此種探索與他的另一深入興趣相契合:對黑人主體內在的逃亡性的興趣。他常引用酷兒銳舞文化及西方歷史中的狂歡實踐,用帶有諷刺意味的方式通過假面裝扮及景觀去質詢超可見性和不可見性的系統。其藝術實踐的核心觀念即是「Destierro」,語意為「從大地中剝離」的西班牙語詞彙;這概念主要探討了與環境災害或其他流離失所型態相關聯的歸屬感——尤其指向黑人及酷兒群體的歸屬感問題。希拉里奧-雷耶斯在近期獲得多個獎項,包括:Drawing a Blank Artist Grant;Leslie Lohman Museum Fellowship;Lighthouse Works Fellowship,並於貝密斯當代藝術中心進行駐留項目。他曾在倫敦弗里茲藝博會、e-flux、格萊斯頓畫廊、The Kitchen及芝加哥當代藝術博物館展出作品。

陸浩明(1988年生於新澤西,美國)探索主體和客體之間的流動界限,深入研究真實性、異質性等主題,並檢視閾限歷史影響未來潛能的方式。他通過多樣的創作材料及技法探究意義及文化記憶留存、改變或抹除的方式。陸浩明的藝術實踐以複製、隔除及替換等方法在藝術與現實之間創造讓人聳然的和諧關係,並促使觀者重新考慮自然狀態或中立狀態的定義。他的雕塑及裝置作品擁抱曖昧感和細微偏差,作為反思和協調的空間持續運作。陸浩明曾於以下機構展出作品:亞洲協會,香港;大館當代美術館,香港;昊美術館,上海;chi K11 美術館,上海;及上海當代藝術博物館,上海。以下公共藝術機構均已收藏陸浩明作品:斯馬特美術館,芝加哥;楊鋒藝術與教育基金會,瀋陽,中國;芝加哥大學布斯商學院;K11藝術基金會,香港。

郭錫·奧津尼(1995年生於洛杉磯,美國)是一名主要創作雕塑及裝置的藝術家。他使用現成品的創作姿態探索了非行為、客體力量及物質性等主題。奧津尼的藝術實踐考慮了物件的形式特質及材料特質、歷史重要性、所處語境,以及其催生的情感迴響。他也在創作中檢視嘻哈音樂的形式語言,包括採樣、循環、剪切、切分及押韻等,把這些語言視作是其處理物件手法的語境。他面對一種對立衝突狀況——黑人身體的非人化歷史,以及與非人物件能動性的親近經驗——並旨在於此兩者之間探討、尋求一種生成空間。奧津尼從洛杉磯加州大學藝術與建築學院獲得學士學位,並曾參加斯克維根繪畫及雕塑學院的駐留項目。奧津尼曾於以下機構舉辦個展:Silke Lindner,紐約;In Lieu,洛杉磯。他曾參加以下機構舉辦的群展:漢默美術館,洛杉磯;Et Al,舊金山;及托倫斯美術館,托倫斯。

阿歷克斯·凡內特(1997年生於丹佛,美國)主要通過創作陶土浮雕和都市環境的乳膠模型檢視並拓展建築環境的社會歷史。她的作品探討建築的物質性生命所包含的儀式、消失及重現過程,以考慮權力、作者性,及公共空間中的意義生成等宏大主題。凡內特的每一個創作項目均頻繁涉及與官方和非官方公共空間守護者的長期合作,這些合作者包括建築維護工人、博物館維護專業人員、路人及鄰居等。凡內特曾在Helena Anrather,紐約舉辦個展,並曾參加以下機構舉辦的群展:François Ghebaly,紐約;Chapter,紐約;波扎諾美術館,波扎諾;及根德美術館,坎尼恩學院,俄亥俄州。Dashwood Books曾出版其書目,Artforum、Texte zur Kunst及Frieze等刊物均曾報導其創作。

奧馬·華辛(1988年生於卡拉奇,巴基斯坦)是一名中間媒介藝術家,其藝術實踐酷兒化空間,以顛覆塑造了人類與城市及自然關係的開採、基礎設施及日常戰爭的框架。他的作品見證了當下時代不間斷的抹除、暴力和毀滅過程,並與已經消亡了的或正在生成的生態、後記憶魂靈以及日常生活的細枝末節相交流。他在創作時編織那些處於社會及政治紛亂之中的個人線索,收集並轉化無形的、聲音的、超越人類的蹤跡,將其製成作品以抵抗國家層面的失憶、歷史抹除行動,以及南亞多個區域的無歸屬狀況。華辛近期曾於以下機構展出個人項目及合作項目:卡塔爾國家美術館;橫濱三年展;Sonsbeek 20→24;達卡藝術峰會;賈梅爾藝術中心,迪拜;Kunstraum Niederoesterreich,維也納;溫哥華亞洲當代藝術國際中心(Centre A);Colomboscope藝術節,斯里蘭卡;Khoj,新德里;開羅影像藝術節,及卡拉奇雙年展等。

After H(ours) 群展

展覽現場

展覽現場

展覽現場

木材、黃銅、黃麻、棉布

24 x 24 x 24 in

木材、黃銅、黃麻、棉布

24 x 24 x 24 in

黏土、糖、顏料、白楊木

1 1/2 x 1 1/2 x 12 in

鹿角、頭髮、Clubman Pinaud 鬚後水、螺絲

12 x 12 x 9 in

矽膠鑄件、客製衣櫥、瓷器、人類頭髮

30 x 46 x 60 in

細節

細節

《折疊》, 2023

手織提花紡織品(棉、羊毛、不鏽鋼絲、氨甲酸乙脂)、氧化鐵、橡膠和合成染料、球鍊、Elektra的幻灯片

146 x 18 x 18 in

捲絲機的鋼纟、銅鏽、玻璃大理石、鏡頭

84 x 36 x 36 in

Sam Frésquez

《我嘴唇上的傷痕更嚴重,但也沒有阻止我吹口哨》, 2025

玻璃種子珠、釣魚線和小旗桿

尺寸可變

Sam Frésquez

《我嘴唇上的傷痕更嚴重,但也沒有阻止我吹口哨》, 2025

玻璃種子珠、釣魚線和小旗桿

3.8 x 17.8 cm

1 1/2 x 7 in

Sam Frésquez

《我嘴唇上的傷痕更嚴重,但也沒有阻止我吹口哨》, 2025

玻璃種子珠、釣魚線和小旗桿

尺寸可變

耐克 Cortezes

展覽現場

Alice Gong Xiaowen

《阿姆斯特朗》, 2024

絲綢、木板上的噴墨76.2 x 39.4 x 1.3 cm

30 x 15 1/2 x 1/2 in

58 1/4 x 9 3/4 x 1/2 in

古箏弦, #2, #4, #6, #8, #10, #12, #14, #16, #18, #20, 調音針, 木刷, 二手鑄鐵台端, 石墨, 不鏽鋼座, 射箭用尼龍繩, 不鏽鋼纜線, 木製拉伸形式, 錨, 壓電接觸換能器, 8 聲道混音器, 輔助線, 喇叭, 延音, 振動, 張力, 共振

尺寸可變

144 x 360 in

細節

舊冰箱、NASA 創新的太空毯、鋼製五金、棘輪帶、麵包屑、砂子、環氧樹脂、鋼絲、拉麵、白熾燈

64 x 27 x 25 in

舊冰箱、NASA 創新的太空毯、鋼製五金、棘輪帶、麵包屑、砂子、環氧樹脂、鋼絲、拉麵、白熾燈

64 x 27 x 25 in

舊冰箱、NASA 創新的太空毯、鋼製五金、棘輪帶、麵包屑、砂子、環氧樹脂、鋼絲、拉麵、白熾燈

64 x 27 x 25 in

《下降的聖杯》, 2025

Case:34.3 x 41.9 x 34.3 cm

13 1/2 x 16 1/2 x 13 1/2 in

細節

《下降的聖杯》, 2025

回收硬木標本盒、珍珠泡沫、鑄鋁、油漆、紙張、太空毯、影像轉印、鏡子、壓克力、工程木、卡片紙

26.7 x 26.7 x 6.3 cm

10 1/2 x 10 1/2 x 2 1/2 in

改裝立式鋼琴

28 x 28 x 18 in

改裝的真皮沙發、低音喇叭、轉換器、擴大器

84 x 60 x 32 in

霓虹燈

84 x 44 in

展覽現場

幻燈片檢視器、幻燈片菲林

5 x 3 1/2 x 6 in each

幻燈片檢視器、幻燈片菲林

5 x 3 1/2 x 6 in each

帆布、木炭、固定劑、鋼框

198.1 x 213.4 cm

78 x 84 in

Steel frames

152.4 x 213.4 cm

60 x 84 in

鑄鋁

6 x 10 x 10 in

鑄鋁、未經研磨的樺木

15.2 x 152.4 x 71.1 cm

6 x 60 x 28 in

陶瓷

3 1/2 x 17 x 4 in