萬物皆有隙縫

那正是光得以進入之法

——里奧納德·科恩

在2014年的一次採訪中,香港藝術家高倩彤(生於1987年)回答記者提問:「我們充滿激情永無止境地追逐光。」記者的問題涉及光對印象主義的重要性,認為高倩彤作品的關注點繼承了某種類似的特質。然而高倩彤的自身實踐不僅從字面上,更從隱喻層面支持了她的觀點:如無光照——那啟迪真理之匙,藝術探尋之目的安在?

馬淩畫廊遷居新址,誠意呈獻「隱形之光」作為新址的開幕展,展期自2015年1月15日至3月7日。此次群展將展出五位當代藝術家的作品,分別來自香港、伊斯坦布爾、巴黎和紐約,他們運用不同媒介與材料在創作實踐中探索、喚醒並操縱光。五位藝術家是:高倩彤,紐利·庫祖詹,周奧,艾域克·柏達和傑瑞米·埃弗雷特。

在五位藝術家中,高倩彤不論主題亦或近期作品中的元素都執著於光,應該是對本展主題最直接的表現:「如果窗的任務是將光帶入一個空間,那麼我願做一扇窗。」她如此談論其設計“收集光」(2014)。這個裝置——一系列塗漆的,檔案噴墨列印的網路圖像描繪各種出租房,並放大顯示圖元化效果——啟發自藝術家在臺北留意到的一則告示條款「採光」。該條款指明居住空間應充溢自然光,對於臺北的房客和戶主來說只是項普通預期標準,然而高倩彤發現這一要求在香港卻是件奢侈品。

「收集光」試驗了一個個體所能感知和想像的空間和光的不同方式。作品表現了高倩彤對現代化城市社會那種遍佈的疏離感的擔憂。在此背景之下,高倩彤對「採光」的解讀不僅限於內部空間層面,同樣也是一種渴求優質生活的表達。高倩彤的處理方式,運用白色顏料表現圖像中的光,將塵世之物超凡脫俗。

紐利·庫祖詹(生於1971年)也同樣在作品中使用光來探索現代世界和城市生存的弊端;以此來強調裡奧納德·科恩所謂「萬物皆有隙縫」和尼采的定義——在現代個體中,內在自我與外在自我的決裂。正如文化學家Ariane Koek在馬淩畫廊出版的一本花押字中所言,庫祖詹的作品由一種「無間斷的幾何學」驅使而就,通常表現「進程中的構建,伴以光隱隱透現」——亦即是,永處於流動形態的創造。在他的作品中「未有特定的完美」,庫祖詹通過映射與內省來激勵完善尼采哲學中的決裂概念。土耳其藝術家談及自己作品之時,主要論及其建築構造和缺乏人像的特徵,他說,作品的人性由觀者賦予。

2013年一次訪問庫祖詹時,Koek忖度「這些建築物中所有的隙縫、缺口、陰影和空間……(瓦解了)一切我們所生活的物質世界堅固性的概念」,以此來激發一場自我發現的歷程。庫祖詹對光的顯著運用,以及不同元素的運用例如幾何結構、紋理、色彩和合成物,賦予其作品極其寬廣的維度,不僅是視覺的盛宴,也直入深層的理性。

庫祖詹作品中的構築物具有地域普遍性,而不具有現世性、模糊性,也就是說,如Koek的形容「這些建築隨處可見,但不是隨時可見」。正相反,周奧的近期作品汲取于高密度又瞬息萬變的,香港所獨有的城市環境,香港正是這位葡萄牙藝術家自2006年以來所居住的城市。他將從這座城市中發掘的形態、圖形與其它物質符號加工處理,創造一種密碼或速寫,來闡釋這座城市複雜的當代風貌。

周奧(1979)將他在自己工作室的實踐——對靈感啟迪的探尋——比作早期葡萄牙殖民者在澳門的調查活動:藝術家同樣將觀察到的現象收集起來以作細節分析。「唯一(不同的是)這些事物的價值,或是它們讓我產生興趣的特質。」周奧在2014年的一次採訪中說到。最能吸引他的是「尋找日常事物之間規律的行為。」

周奧作品《Blindspots》 (2014)在2014年5月澳門東方基金會周奧個展「Cast Away」中首次展出,這件作品是將灰色樹脂澆鑄而成的墊子用作地面指示標誌,此設計旨在指引視力障礙人士搭乘往返香港、九龍與離島的渡輪。周奧此件作品置於展覽入口處,詼諧地傳達一種訊息,將我們的感知與旅程帶向未知之境。

周奧通過簡化和加工的方法將日常所見之物昇華,顯現其迷人精髓,艾域克·柏達也同樣關注天然藝術品,然而他與馬歇爾·杜尚的實物藝術更為接近。實物藝術這一概念源於1938年超現實主義藝術家的定義「尋常之物經由藝術家的選擇而搖身一變成為藝術品」。通過對普通材料的挑選和試驗,柏達(1972)這位在巴黎生活和工作的藝術家于平凡之中發現了美和意義。例如,其作品《Scotch》(2013)是一卷膠布的掃描照片,印於描圖紙之上,並用肺泡塑膠安置。這件作品的抽象構成,淡粉色顏料,膠布聚光的迷人方式,展示了隱匿於實用材料之中的美學可能性。

傑瑞米·埃弗雷特(1979)是另一位瞭解普通物品尤其是廢物藝術潛力的藝術家。他的很多作品都探索美麗與衰敗之間的臨介面——這種工藝為很多紐約和巴黎的藝術家激發靈感,產生創造性想法。埃弗雷特在原生態與人造的不同工藝與材料間遊走,顛覆其原始造型,在我們所習慣的景觀、物理和心理層面製造全新視角。他最具轟動性的影像作品之一《Death Valley Vacuum》(2010),描繪埃弗雷特身處熾熱的加利福尼亞沙漠之中,用吸塵器吸沙,直到四分鐘之後機器故障停止運行。

在他的近期作品中,埃弗雷特在攝影中把弄光的同時打亂攝影程式的關鍵因素。例如,《White Noise》(2014)打破對攝影的通常定義,是一件沒有照片的攝影作品,也就是說,沒有一個具象的圖像。通過人工開合類比相機的後蓋,他製作了一系列單色數碼圖片,製造一種詭異而憂鬱的效果。

另外,其《Film Still》系列作品也是不用相機的攝影作品。為製作該系列,埃弗雷特將明膠銀版乳劑鋪在聚酯薄膜(製造滅火毯的材料)之上,然後將其置於光下,以此來巧妙地操作暗房底片曝光沖洗,既擺脫對相機設備的依賴,又讓人誤以為是抽象繪畫作品。顯現在聚脂薄膜之上的工業顏料、劃痕與裂紋都產生一種遭棄的魔力,製造希望與絕望之間的空間感,而這一切都是埃弗雷特創作思想的基石。在這兩個系列和《No Exit》(2012)之中,埃弗雷特都用光作為創作的工具,而不完全操控最終的創作效果。通過這種方式,他的作品獲得了生命,如同一株有機生物,形態與機理經由一種光合作用製造而成。

隱形之光 群展

2014

壓克力顏料、無酸噴墨輸出畫布

尺寸不一

2014

銀版明膠, 聚酯薄膜

131x99cm

2014

布面丙烯

190 x 180 cm

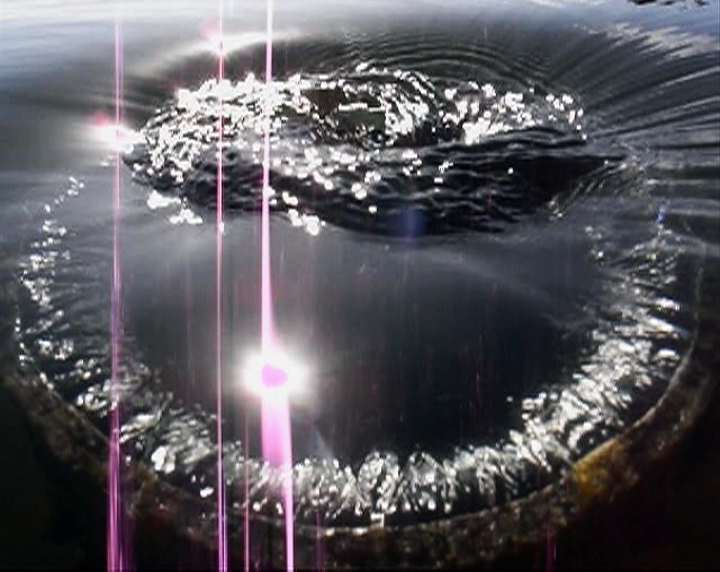

2008

錄像

3分20秒

2015

聚合物油漆,防水帆布

280 x 280 cm