馬凌畫廊於首爾弗里茲藝博會榮譽呈現曾建穎個人展位,展出藝術家新近創作的紙本設色作品。來自多個獨立系列的畫作展現了曾建穎於近年進一步拓展的主題志趣,以及其深度轉化古典藝術技法描繪當代景況的獨特實踐。

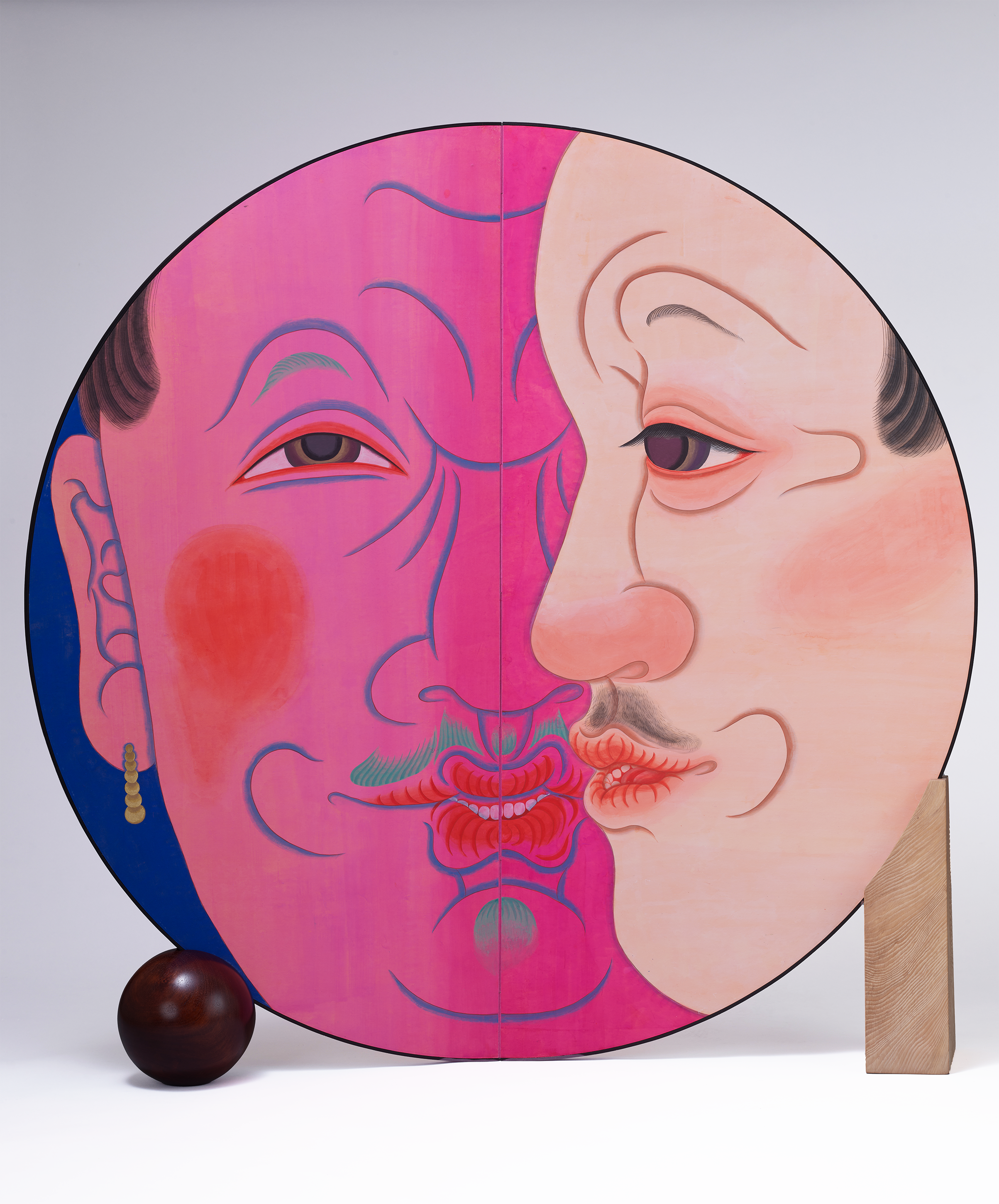

自2010年代以來,曾建穎持續以工筆水墨和膠彩畫技法為基礎創作有強烈個人意味的畫作。其作品常援引佛教藝術的圖像學邏輯,為筆下人物塑造肅穆、莊嚴、冥想的面目,添加斑斕迷幻的色彩,在構圖中營造奇異的不和諧氛圍。當代人物在藝術家塑像的過程中獲得了一種有可怖意味的精神性,在熱烈或清冷的背景中通過面龐、眼睛、表情、手腳乃至皮膚映照曖昧、模稜兩可的內在情感。此次展覽中的兩件屏風作品《愛情靈藥》(2025)及《圓缺》(2025)均引用了「寒山拾得」的佛教典故:寒山與拾得是唐朝兩位禪宗詩僧,後被稱作「和合二仙」以象徵融洽和睦的友情關係。南宋顏輝所作的《寒山拾得圖》及其他同類題材的畫作均把兩位僧人描繪得親密無間,面帶滑稽古怪的笑容,而曾建穎在沿用這一繪畫主題時強調了兩人在親密關係中凸顯的差異——《愛情靈藥》中的寒山是白髮赤面的老者,拾得是眉目低垂的柔美形象;《圓缺》則為兩者劃分了陰陽方位,指示了友誼關係中的情慾因素。

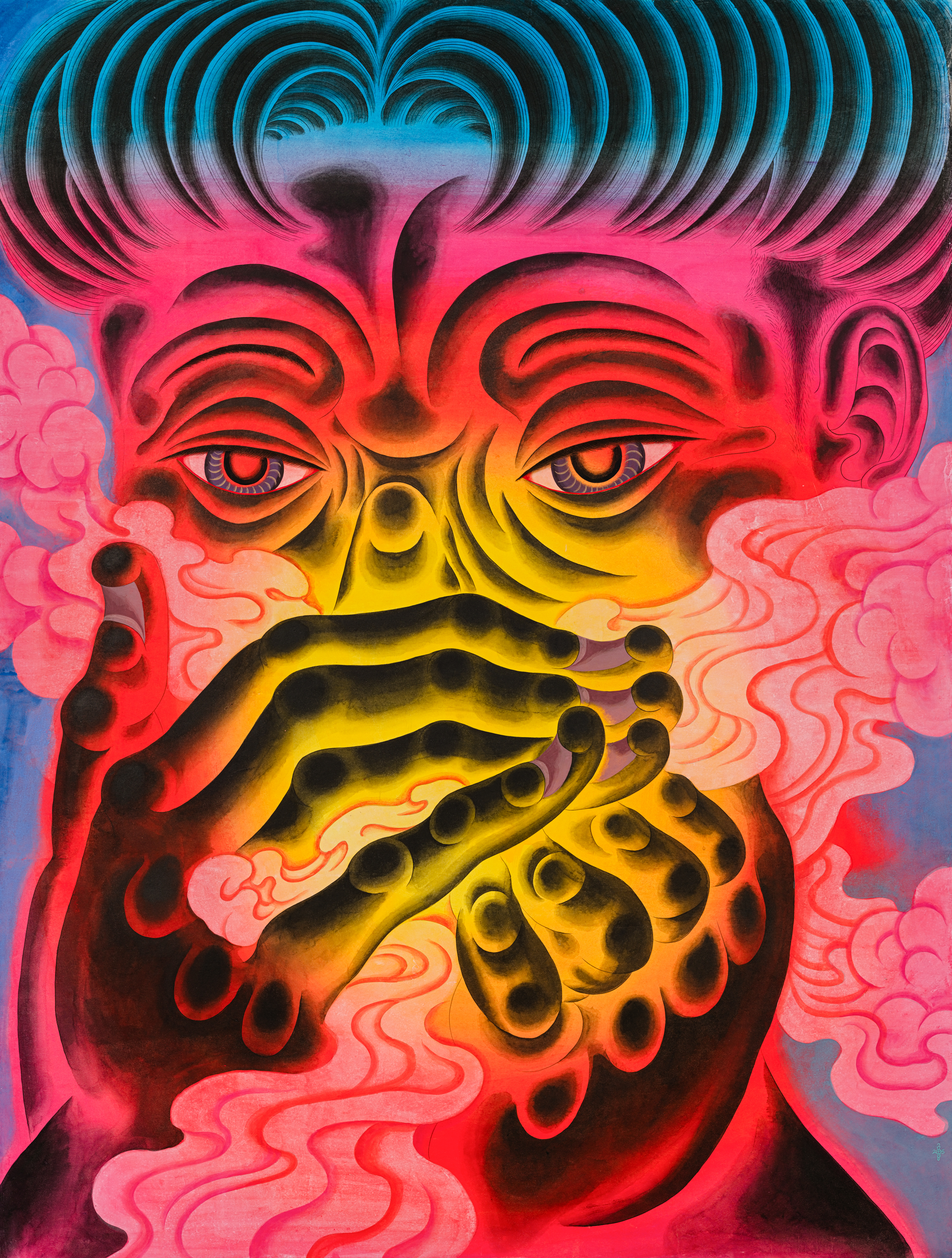

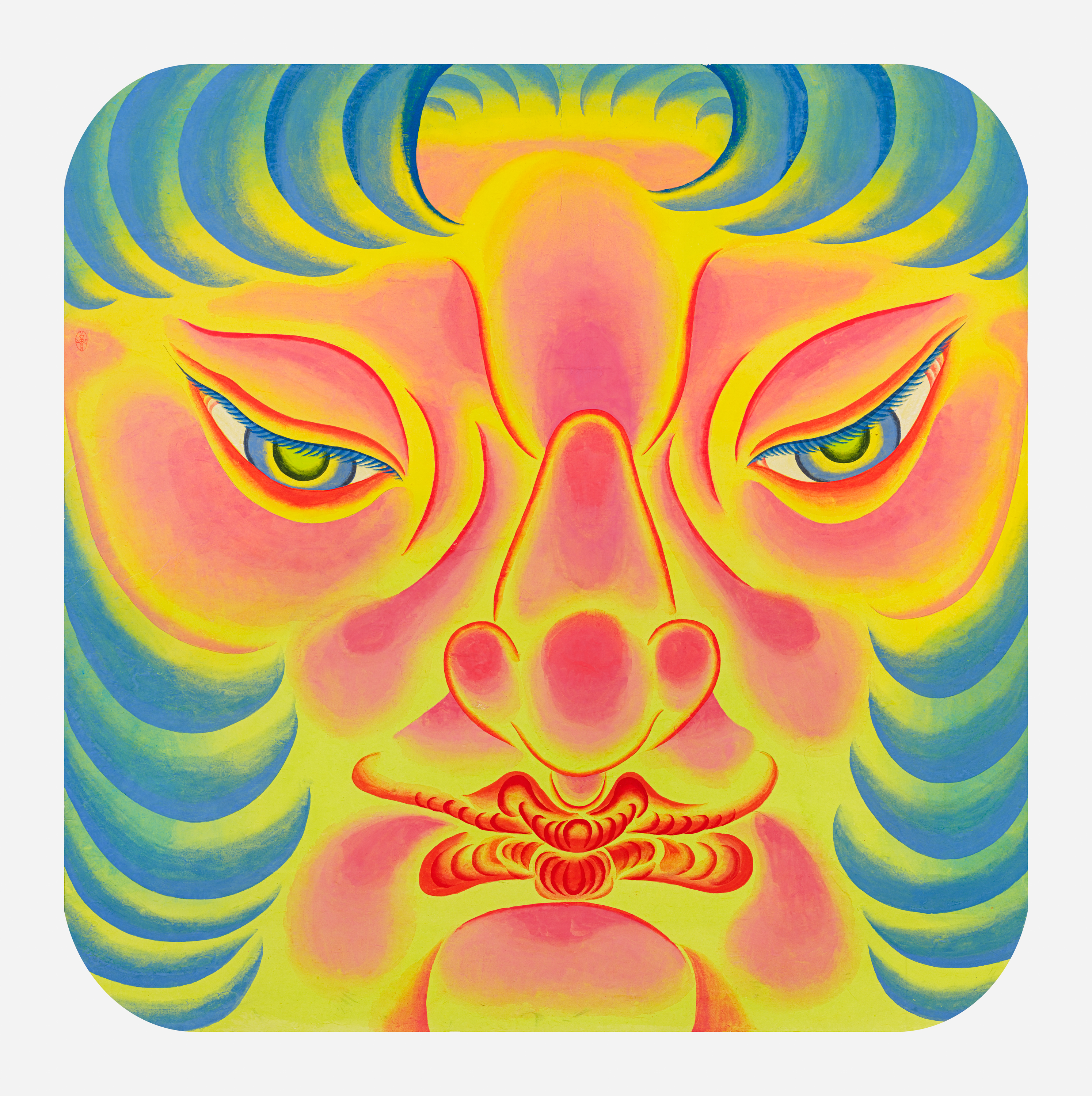

《啞謎》(2025)及《桃夭》(2025)展現了藝術家長久以來對線條與色彩關係的探索:色彩變幻過程有機地附著於動作姿態或面部輪廓之上,在渲染強烈畫面氛圍的同時提示了運作於古典造像傳統之中的象徵主義機制。曾建穎常在畫作中描繪煙雲,而《啞謎》中的濃煙不僅藉著高溫塑造了清楚的明暗關係,也釐定了一種與皮膚毛髮截然不同的飄逸肌理。《幸運兒》(2025)、《迷彩》(2025)及《加倍佳》(2024)等作品挪用了商業廣告海報的構圖邏輯——與商品一同出現的青年面孔特寫——卻將其中的商品轉化為帶有強烈象徵意義的特異物件。以《迷彩》為例,善於擬態的蘭花螳螂既是昆蟲又貌似花朵,也正如蘭花一般帶有強烈的生殖型態意味;人物耳朵上的巴洛克珍珠配飾也迂迴地對應著作品的主題——「迷彩」或模擬他者外觀的姿態,就是這看似用「盛上」膠彩技法堆厚、實則扁平的裝飾在曾建穎近期實踐中的功能。

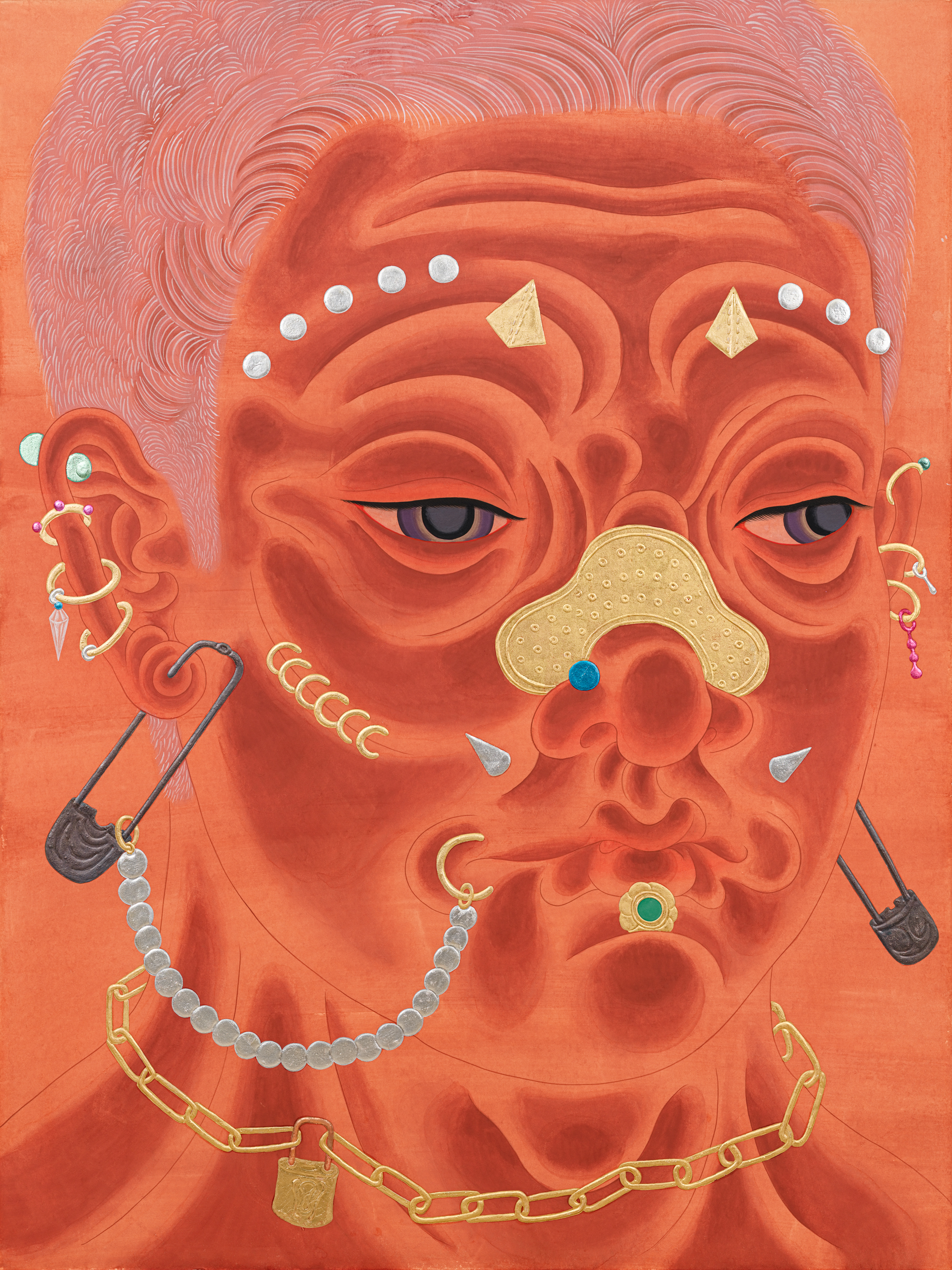

而在《琥珀》(2024)及《冷凝》(2024)中,曾建穎確實使用「盛上」為大量穿刺皮膚的裝飾物添加了立體維度。精細雕琢的、呈金屬或礦物質感的耳環、鼻環、眉釘等,作為連通外貌—內在的元素,為人物皮肉的褶皺感添加了一層來自外部的解剖學層次,錨定了骨相結構。近似達·芬奇名作《抱银貂的女子》的《夏至》(2025)也追溯了傷痕的蹤跡:人物胸口的抓痕表明了愛戀關係的複雜動態,這淺淺的孔洞也呼應了藝術家長久以來以畫為詩、在構圖中以近乎古典的創作姿態散落敘事片段的興趣。

(關於曾建穎)

曾建穎1987年生於南投,現生活工作於台北。他在2013年畢業於國立臺北藝術大學美術創作碩士班。曾建穎的創作以水墨膠彩與陶瓷雕塑為主,融合東方古典媒材與當代視覺語彙,透過感官經驗探討身體、精神性與社會處境之間的張力。作品常在具象與抽象之間游移,呈現物質性與心理狀態交錯的詩性結構。

曾建穎近年個展包括:「旁觀他人之幸福」,Longlati經緯藝術中心,上海(2025);「木與夜孰長」,亞紀畫廊,台北(2022);「惡托邦」,赤粒藝術,台北(2020);「顛倒夢想」,赤粒藝術,台北(2017)。近年曾參加的聯展包括:「喧囂的孤獨:臺灣膠彩百年尋道」,臺北市立美術館,台北(2024);「這裡,哪裡,那裡」,阿爾敏·萊希,上海(2024);「禽獸不如——台灣美術雙年展」,國立臺灣美術館,台中(2020);「光合作用 II」,曼谷藝術文化中心 & 驕陽基金會,曼谷(2019);「記憶的交織與重疊——後解嚴臺灣水墨」,國立臺灣美術館,台中(2016)等。曾建穎曾獲台灣文化部「MIT新人特區」(2015)以及亞洲文化協會獎助(2017)。

首爾弗里茲藝術博覽會 2025 | 展位A30 曾建穎

55 1/8 x 55 1/8 in

展覽現場,馬凌畫廊於首爾弗里茲藝術博覽會,2025

攝影:Andrea Rossetti

42 1/2 x 30 3/4 in

曾建穎,《敢曝》,2025

紙本設色、墨、礦物顏料

108 x 78 cm

42 1/2 x 30 3/4 in

曾建穎,《迷彩》,2025

紙本設色、墨、礦物顏料、金屬泥

108 x 78 cm

42 1/2 x 30 3/4 in

展覽現場,馬凌畫廊於首爾弗里茲藝術博覽會,2025

攝影:Andrea Rossetti

曾建穎,《加倍佳》,2025

紙本設色、墨、礦物顏料

108 x 76 cm

42 1/2 x 30 3/4 in

紙本設色、墨、礦物顏料

163 x 125 cm

64 1/8 x 49 1/4 in

展覽現場,馬凌畫廊於首爾弗里茲藝術博覽會,2025

攝影:Andrea Rossetti

曾建穎,《琥珀》,2024

紙本設色、墨、礦物顏料、金箔、銀箔、黑箔

120 x 90 cm

47 1/4 x 35 3/8 in

曾建穎,《冷凝》,2025

紙本設色、墨、礦物顏料、金箔、銀箔、金屬箔

135 x 90 cm

53 1/8 x 35 3/8 in

展覽現場,馬凌畫廊於首爾弗里茲藝術博覽會,2025

攝影:Andrea Rossetti

曾建穎,《夏至》,2025

紙本設色、墨、礦物顏料、金箔

157 x 95 cm

61 3/4 x 37 3/8 in