「副歌」是由香港馬凌畫廊和馬尼拉的Silverlens畫廊合作舉辦的群展,是兩家畫廊正在進行的合作交流的一部分,匯集了蔡艾芳 (1984年生於新加坡),瑪莎.艾恬薩(1981年生於菲律賓),谷口·瑪麗亞(1981年生於菲律賓)和周奧(1979年生於葡萄牙)的作品。展覽有雕塑、視頻、繪畫和混合媒體作品,指向週期性的旋律感,無論是從字面意思上還是更廣泛的角度來看都表達了事物的發展和演變。

蔡艾芳(Genevieve Chua)的混合媒體作品基於自然歷史和語言學背景,主要以抽象的形式運作,是一組用裝置、圖像和物體來呈現的偶然現實。例如她的《超聲波》系列,用一種地質學的研究方法,在亞麻布上描繪了高空的俯視地形圖,詩意地來看,用一種懷舊的情愫呈現出地球的起伏、海拔。她的《斷奏助記符》系列作品更直接地引用了音樂,由幾塊形狀相似的畫布組成,畫布上有相似的抽象地理創作,每一個都從牆面突起,連續排列,間隔空間。同時展出的還有她的《旋轉》系列的作品,以雕塑的形式呈現出蜿蜒起伏的波浪幾何。除了單色的白色反光外,還有類似音樂的音符,它們在扭曲之中又有一種輕鬆的感覺,類似於舞蹈般的統一自然狀態。

在視頻領域,瑪莎·艾恬薩 (Martha Atienza)從她出生的菲律賓與荷蘭背景中提取資源創作作品。出於對「陌生人」概念的興趣,以及概念是如何激起實踐與想象之間的裂縫,阿蒂恩扎的作品是對於自身的連續性發展的進行地理學考察。展出的作品《Anito》, 記錄了一場「重復」的節日慶典,呈現出肢體的活動作為街道脈搏的轉換,疊映的節奏使觀眾進入一種幻覺的境界,個體成為了這場平民儀式的觀察者。

谷口·瑪利亞(Maria Taniguchi)的「磚塊」畫作又一次強調了「重復」這個概念。谷口在近乎黑色的單色畫幅中精細地呈現出磚塊的微弱白色輪廓,構造出一種結構狀態。 輕輕地靠在畫廊的牆上,暗示著一種縮放的整體感,單獨存在而又集體相連。 刻意而精確的表面既不是統一的,也不是靜態的,反應著創作者的物理存在狀態。 她創造出一個有組織的結構方式,用最小化和雕刻化的方式對城市的混亂邏輯進行分析。

基於「週期」的概念,周奧(João Vasco Paiva)系統地考察了城市的大興土木和最終的凋敗坍塌之間的推拉周旋。具象地體現在周奧對於日常物體的考量上,從現代的運動鞋造型到真實大小的模塊化廚房,以及對於日常用品的使用,例如硬紙板,構建出香港家庭的傭工在星期天里短暫休息所使用的結構模塊。 周奧使用的素材從黑色熔岩石到混凝土,延伸了材質所內蘊時間性,同時強調了人類活動的循環、重復之處。 此外,周奧指出我們所賦予的價值以及更重要的「反賦予」,都反映了「非」和現代廢墟的審美特性。

「副歌」匯集了來自不同背景而擁有不同考量的藝術家,對「發生」和「再現」的事物進行審美領域和概念層次上的探究,最終留下被我們所保留和銘記的東西,就如同時常我們會有這件事曾經發生過,或曾經聽到過這樣的心理學幻覺體驗。

////

關於蔡艾芳

曾舉辦的個人展覽包括:拋物線 (2014)、蟬 (洛杉磯, 2014)、落地無聲 (新加坡, 2012),新加坡的人造熱帶雨林 (新加坡雙年展, 2009) 和 滿月與狐群 (新加坡國家博物館Atelier, 2009) 等。 蔡氏在 2003 – 04年期間獲得新加坡國家藝術理事會獎學金及於2012年獲得新加坡藝術理事會所頒發的青年藝術獎。此外,亦曾參與多個群展,如未來引證 (新加坡, 2012)、寶馬青年藝術家系列二 (新加坡, 2011)、廣島市現代美術館藝術計劃 (日本, 2011)、錦湖美術館跨空間(韓國首爾, 2011),漆黑中的影子 (香港, 2011) 及CUT 2009: 東南亞新攝影 (吉隆坡、新加坡, 2011)。

關於瑪莎·艾恬薩

生於菲律賓馬尼拉,母親是荷蘭人,父親是菲律賓人,瑪莎.艾恬薩自小在這兩個國家文化氛圍下長大。艾恬薩在2017年獲得巴塞爾Baloise Art Prize大獎,亦入圍新加坡雙年展貝尼塞獎。2015年,艾恬薩獲頒菲律賓藝術中心頒發的「13位傑出藝術家大獎」,並分別在2016年和2012年,榮獲艾騰尼奧藝術獎,於利物浦、墨爾本、紐約與新加坡等地駐村。2009年,參與菲律賓藝術計畫駐留項目。2006年,艾恬薩於荷蘭視覺藝術與設計學院以藝術系本科畢業。2005年,她亦參與芬蘭赫爾辛基的芬蘭美術學院所舉辦的藝術項目。過去以影像裝置作品為主,反映嚴峻現實。她的作品被不同藝術空間、畫廊和影像藝術節廣泛展出,2016年成為倫敦Gasworks Gallery的首位駐村藝術家。

關於谷口·瑪麗亞

1981 年出生於菲律賓的杜馬蓋地市,曾於 2015 年獲得 Hugo Boss 亞洲藝術大獎, 並於 2009 年參加 LUX 聯合藝術家課程。其近期展覽包括:《History of a Vanishing Present: A Prologue》(洛杉磯The Mistake Room,2016)、《Afterwork》(香港Para Site藝術空間,2016)、《Global: New Sensorium》(德國卡斯盧爾藝術與媒體中心,2016)、《The Vexed Contemporary》(馬尼拉當代藝術與設計美術館,2015)、第八屆亞太當代藝術三年展(澳洲布里斯本昆士蘭藝術博物館與現代藝術博物館,2015),她的作品曾獲多家藝術機構典藏,包含:香港M+美術館、香港柏格收藏、舊金山/巴黎的卡蒂斯特藝術基金會(Kadist Foundation)、布里斯本昆士蘭藝術博物館與現代藝術博物館、上海K11藝術基金會等。

關於周奥

周奥被視為香港最傑出的當代新晉藝術家之一,他的展覽遍及香港、葡萄牙、英國、澳洲、匈牙利與紐約。最近,周奧於葡萄牙里斯本希亞多國家當代美術館舉行個展。適逢第八屆亞太當代藝術三年展(APT8),周奥於2015年聯同亞太區媒體藝術空間 (MAAP) 於澳洲布里斯本舉辦大型個展及市內公開裝置。同年亦獲Alexie Glass-Kantor邀請於香港巴塞爾藝術展藝聚空間展出大型裝置作品。周奥曾駐留於德國柏林Lichtenberg Studios及於荷蘭Witte de With、南韓首爾Artsonje, OCT當代藝術中心上海館參與群展。此外,他亦曾於澳門東方基金會及蘇黎世Counter Space舉行個展。周奥曾獲得多個獎項,包括香港藝術新秀獎,以及葡萄牙Calouste Gulbenkian基金會所授予的國際藝術家支援獎。周奥的作品獲耶路撒冷以色列博物館永久館藏羅致。

副歌 群展

谷口·瑪利亞

《無題》

2017

丙烯,畫布

37 x 23公分

周奧

《2xArtifact》

2017

熔岩石

40 x 40 x 150 公分

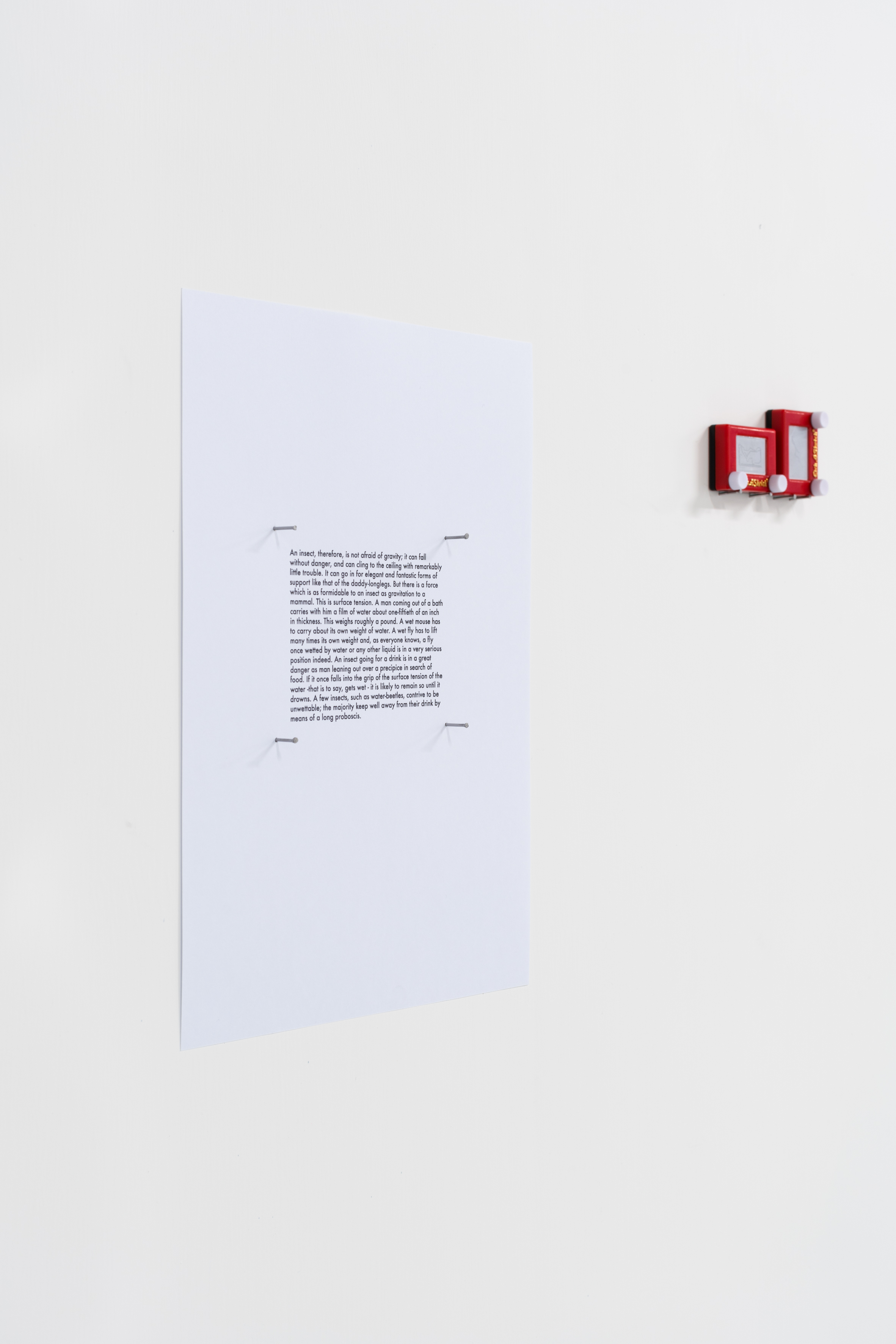

蔡艾芳

細節

《Prologue (Things I know to be true)》

2017

混合媒體

尺寸可變

蔡艾芳

細節

《Prologue (Things I know to be true)》

2017

混合媒體

尺寸可變

蔡艾芳

細節

《Prologue (Things I know to be true)》

2017

混合媒體

尺寸可變

蔡艾芳

細節

《Prologue (Things I know to be true)》

2017

混合媒體

尺寸可變

蔡艾芳

細節

《Prologue (Things I know to be true)》

2017

混合媒體

尺寸可變

蔡艾芳

細節

《Prologue (Things I know to be true)》

2017

混合媒體

尺寸可變

蔡艾芳

細節

《Prologue (Things I know to be true)》

2017

混合媒體

尺寸可變

蔡艾芳

《Mnemonic, Staccato 3,4及5》

2016

丙烯,絲網印刷,畫布

瑪莎·艾恬薩

《Anito》, 2015, 單頻道高清視頻,音頻,9分鐘

瑪莎·艾恬薩

《Anito》, 2015, 單頻道高清視頻,音頻,9分鐘

瑪莎·艾恬薩

《Anito》, 2015, 單頻道高清視頻,音頻,9分鐘

瑪莎·艾恬薩

《Anito》, 2015, 單頻道高清視頻,音頻,9分鐘

瑪莎·艾恬薩

《Anito》, 2015, 單頻道高清視頻,音頻,9分鐘

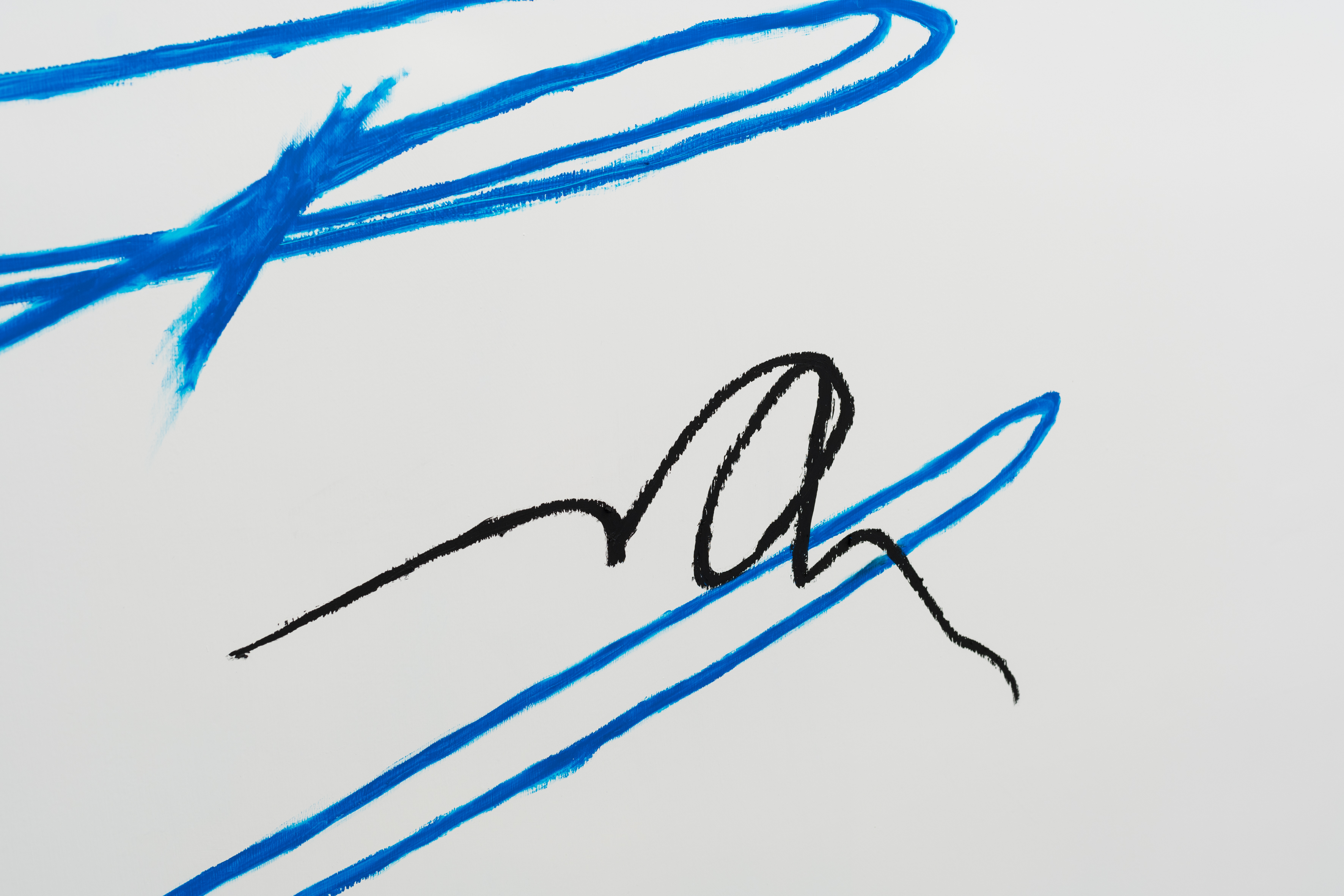

周奧

《Encounter 2》

2017

場域特定油棒畫作

尺寸可變

周奧

《Encounter 2》

2017

場域特定油棒畫作

尺寸可變