馬凌畫廊很榮幸帶來藝術家艾域克‧柏達(b.1972, 法國),傑里米‧埃弗雷特(b.1979, 美國),何意達(b.1980, 中國)和袁遠(b.1973, 中國)的作品,他們來自不同的地區,通過不同媒介的藝術作品,探討了空間的多樣性。

藝術家艾域克‧柏達讓日常生活用品脫離慣有情境並賦予它們新的作用,作品中處處可見其巧思與技法。柏達深受二十世紀法國藝術大師杜尚的影響,作品由杜尚現成品的概念演變轉化而來。柏達的作品或其所創造的情境,遠非單純的現成品,而是經過精心重置與重新利用,將材料重組或改變用途,最終呈現出造型、顏色與形態三者的微妙結合。

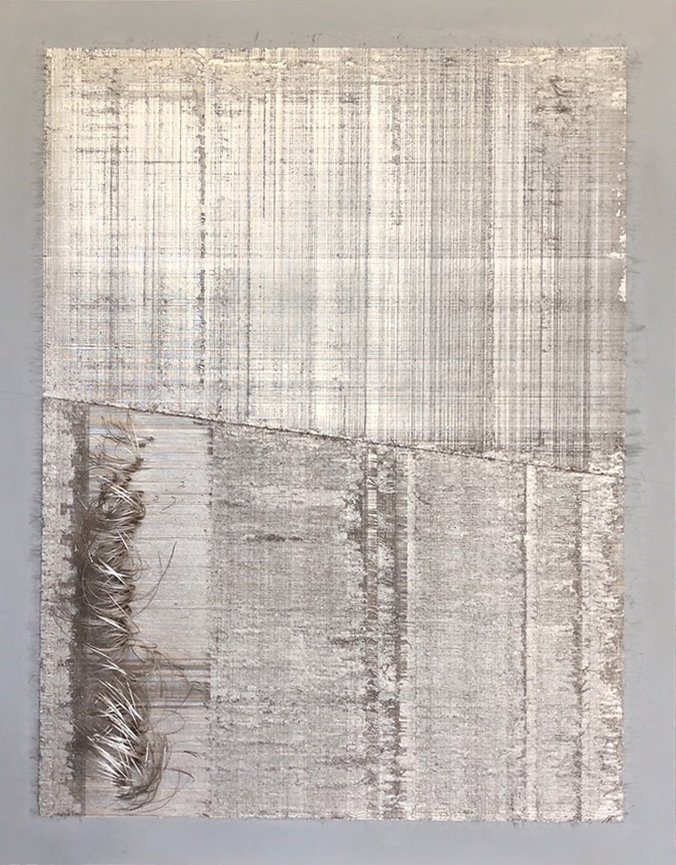

藝術家傑里米‧埃弗雷特的作品像殘缺的句子,優美的序曲,衝擊探問一個我們既熟悉又陌生的世界。由景觀建築改投藝術創作的埃弗雷特深受大地藝術大師羅伯特•史密森(Robert Smithson)和邁克爾•海澤(Michael Heizer)影響, 他的作品從直覺出發,巧妙地演變,超越創作的過程,不過分追求作品的完整度, 其意義只存在於美與凋零的轉換之間。

藝術家何意達用微妙的雕塑構件挑戰了日常的審美,物體和環境之間的關係,更廣義地探索了藝術的本源。藝術家現居上海,她對現成品的運用和整合根植於材料本身,通過曲度,質感,重量創造了屬於她自己的雕塑語言。她認識到材料實用目的的本源,將其作為一個跳板,建立了一個可感知的,野心勃勃而又靈巧的由物體建構的劇場。

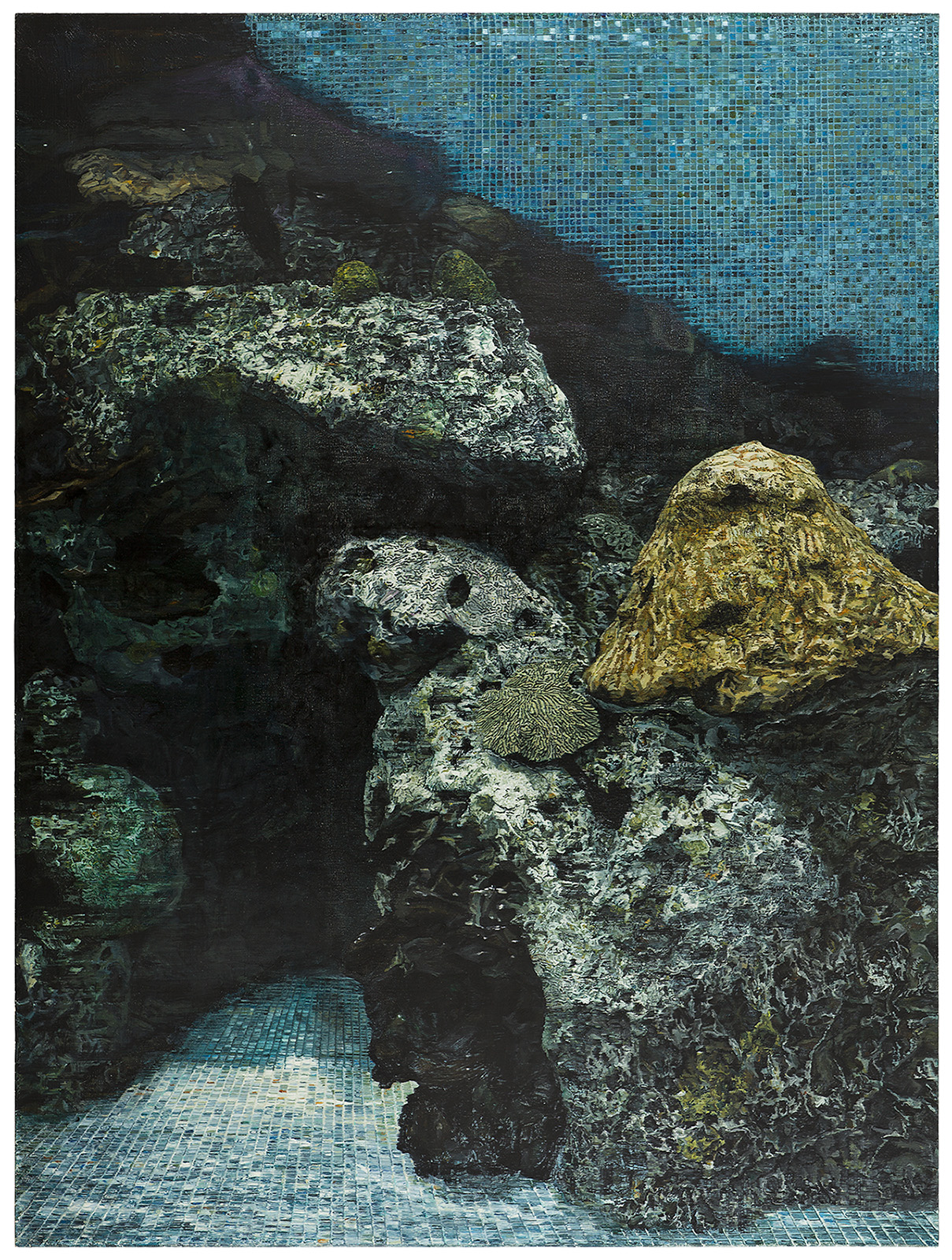

藝術家袁遠用畫布探索人性與時間流逝在空間內外留下的痕跡。顯而易見的空曠,描繪了一種帶有居住痕蹟的災難式的荒涼氣氛。通過細的場景描繪,他的作品展現了一種屬於當代的席捲建築構建的瘟疫,建築作為時代的象徵,快速且激進的變化正在世界各地不斷的發生,這一符號所承載的重要性也在不停地發生改變。

由此,借助展位的呈現,畫廊創造了一個藝術家之間審美和概念相結合的跨越地理的對話。

米蘭當代藝術展 (MIART) 2018

《 倒 (白色)》

2016

纸板,泡沫塑料,油漆

61 x 45 x 44 厘米

《Papier Millimetre (Small Rose gold)》

2018

毫米紙

130×100×3.2厘米

《棲息地》

2016

布面油畫

200 X 150厘米