楊季涓(1985年生於台北)作品中充斥一種與記憶相關的細膩特質,探索了我們與人、地點、物件及事件的諸多關係。素描、空間裝置、聲音敘事及在2023年創制的風鈴與簾幕式動態雕塑等不同媒介的作品,可被視作是一系列與事物聯繫有關的敘事。楊季涓藝術實踐的敘事既溫暖、親密,又與切身體驗息息相關,鼓勵觀眾投入至不同的情境之中,以深邃的方式介入有關生命、家庭、政治、都市環境及諸多文化纖維的問題之中去。

貫穿楊季涓創作的是私人經驗這一主題。此獨特主題對每個人來說都是重要的,也是我們人生早期發展的核心基礎。以《那些妳曾經說過的事》(2018)為例:此作品是一系列配有敘事音頻的蠟筆畫,精細的小尺幅畫作像是碎片、以深邃手法捕捉的記憶,或是故事的斷裂章節等。音頻敘事元素為此作品帶來一種沈浸感——觀眾以此走進私密記憶世界。作品的多個角度既支撐了作品主題,又為作品平添了一層神秘感:故事中的「妳」或「我」都在促使觀眾設身處地去質詢敘事的時空語境。

大型裝置作品《九條線》(2018)也以同樣的方式展示了日常生活經驗。錯綜複雜的電線在作品中交插相依,像是從街道中拉出的電線桿或傾倒而立,或配有話筒,以線路與彼此相連接。觀眾以此開始考慮每日途經卻常忽視的街道環境,也以此開始考慮變遷、老年頭的景象,考慮被高效、更富組織性的能源傳輸方式替代的小街道。楊季涓以這樣的作品創造了思考都市結構變遷或社會性變遷的媒介。除此之外,《九條線》中的電線桿也貌似帶有一種身體性存在狀態,像是人一樣站立、傾倚、手牽手。楊季涓以沈浸性概念為基礎發展的多樣裝置作品——包括《短篇集:石子台》(2017)等——帶有強烈的舞台佈景感;觀眾就像是走進了精緻的舞台環境,其中充斥著悠長敘事的不同情節。

在2021年的「Plastonki」展覽後,楊季涓進一步檢視手工陶瓷創作的物質性與情感性特質,將大量自行燒製的陶瓷物件以樹狀或垂直結構懸掛,通過旋轉擺動的動⼒設備製作輕柔作響的「風鈴」、與緩慢上升下沉的「簾幕」。這些陶件裝置凝結了楊季涓過去十年創作生涯中的多個線索——對個人經驗、自然環境、建築空間、記憶、聲音、廢墟、表演性、有機型態及非現成品的探索;風鈴作品也進一步昇華了藝術家長久以來青睞的懸置姿態——2014年的「標本與實記本」、2016年的「美好世界」以及《九條線》等早期實踐均已體現楊季涓通過懸置編織運動及靜止姿態的技藝。受2023年台北雙年展委託創作的陶件聲響裝置及「秋天的落葉和果⼦」展覽中出現的風鈴與簾幕作品在情感層面形成了鮮明的對比:前者試圖檢視人們面對焦慮和恐懼時必須經歷的磨難,而後者則提示著平和面對生命經驗的方式,以溫和的⽅式重新在緩慢的步調和景⾊中找回和⾃然相關的脈動,鼓勵觀者⾯對內⼼深處所受到的感動與溫暖,學著在四季景緻變化下如落葉與果⼦一般,穩當安然地⾯對⽇常。

楊季涓重視手工技藝的細膩跨媒介藝術實踐與回溯、保存、過去、思想、人物有關,在紛亂的世界中創造靜止,邀請你進入並以自己的步調發掘事實的真相。通過捕捉、分享其觀察,楊季涓創造了一種富有人性光輝的洞察性價值,以及一種異常溫暖的共情發現。

楊季涓近期個展包括:「秋天的落葉和果⼦」,馬凌畫廊,台北(2023);「Plastonki」,⾺凌畫廊,⾹港(2021);「Plastonki」, Künstlerhaus Bethanien, 柏林,德國 (2020);「短篇集:風和日麗」,台北國際藝術村(2017);「Tick-Tock」,咩事藝術空間,香港(2017);「短篇集:從夜晚10點到清晨5點」,朱銘美術館,台北(2017)等。她曾參加2023年台北雙年展「小世界」,曾入圍2018年華宇青年獎及2017年台北美術獎。

楊季涓 生於 台灣台北, 1985

體育課」展覽現場,新北市美術館,台灣,2024

圖片由新北市美術館提供,攝影:Whose Image Studio

陶瓷、色粉、釉下彩、鋼繩、不鏽鋼、動力設備

50 x 50 x 140 cm

圖片提供:新北市美術館。攝影:Whose Image Studio。

陶瓷、色粉、釉下彩、銅鏈、不鏽鋼、白蠟木、動力設備

140 x 12 x 200 cm

圖片提供:新北市美術館。攝影:Whose Image Studio。

錄音(20分鐘),陶瓷(約190件),沙

尺寸可變

圖片致謝TAO ART,攝影:陳又維

2023台北雙年展「小世界」展覽現場,臺北市立美術館,臺北,2023。

圖片致謝藝術家。

攝影:丘智偉

2023台北雙年展「小世界」展覽現場,臺北市立美術館,臺北,2023。

圖片致謝藝術家。

攝影:丘智偉

2023台北雙年展「小世界」展覽現場,臺北市立美術館,臺北,2023。

圖片致謝藝術家。

攝影:丘智偉

展覽現場,「秋天的落葉和果子」,屋子,台北,2023。

展覽現場,「秋天的落葉和果子」,屋子,台北,2023。

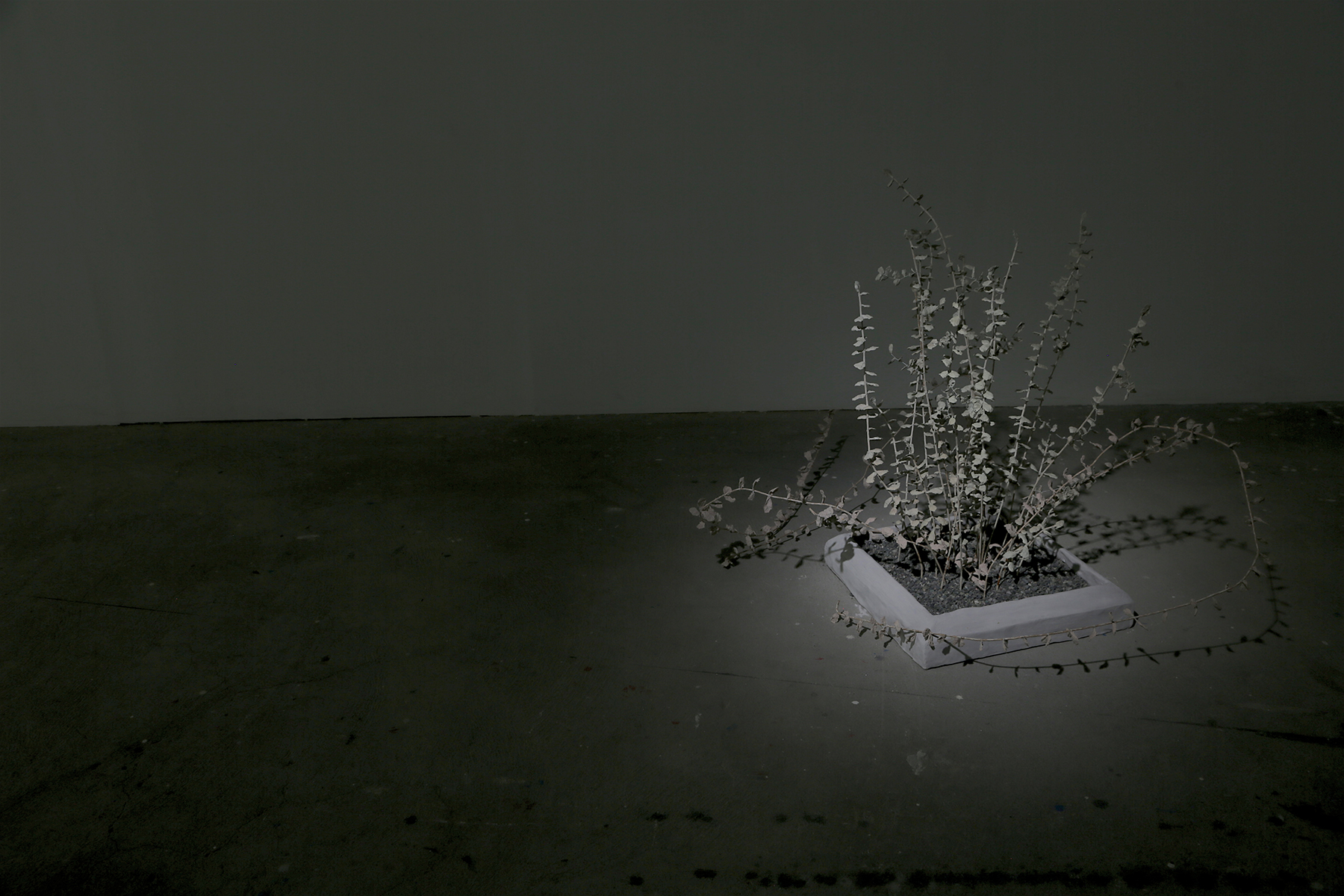

展覽現場,「一百坪的散步練習」,鳳甲美術館,台北,2022。圖片由鳳甲美術館展提供,攝影師:朱淇宏。

展覽現場,「一百坪的散步練習」,鳳甲美術館,台北,2022。圖片由鳳甲美術館展提供,攝影師:朱淇宏。

展覽現場,「一百坪的散步練習」,鳳甲美術館,台北,2022。圖片由鳳甲美術館展提供,攝影師:朱淇宏。

展覽現場,「一百坪的散步練習」,鳳甲美術館,台北,2022。圖片由鳳甲美術館展提供,攝影師:朱淇宏。

展覽現場,「一百坪的散步練習」,鳳甲美術館,台北,2022。圖片由鳳甲美術館展提供,攝影師:朱淇宏。

展覽現場,「一百坪的散步練習」,鳳甲美術館,台北,2022。圖片由鳳甲美術館展提供,攝影師:朱淇宏。

粘土、彩粉、釉下彩、鏈條、不銹鋼

190 x 60 x 40 cm

粘土、彩粉、釉下彩、鏈條、不銹鋼

190 x 60 x 40 cm

粘土、彩粉、釉下彩、鏈條、不銹鋼

190 x 60 x 40 cm

展覽現場,「Plastonki」,馬凌畫廊田灣工作室,2021

展覽現場,「Plastonki」,馬凌畫廊田灣工作室,2021

展覽現場,「Plastonki」,馬凌畫廊田灣工作室,2021

展覽現場,「Plastonki」,馬凌畫廊田灣工作室,2021

展覽現場,「Plastonki」,馬凌畫廊田灣工作室,2021

展覽現場,「Plastonki」,馬凌畫廊田灣工作室,2021

聲音(20分鐘),陶瓷,沙,樹幹。尺寸可變。「Plastonki」展覽現場,Künstlerhaus Bethanien,柏林,德國,2020。圖片由藝術家提供

聲音(20分鐘),陶瓷,沙,樹幹。尺寸可變。「Plastonki」展覽現場,Künstlerhaus Bethanien,柏林,德國,2020。圖片由藝術家提供

聲音(20分鐘),陶瓷,沙,樹幹。尺寸可變。「Plastonki」展覽現場,Künstlerhaus Bethanien,柏林,德國,2020。圖片由藝術家提供

聲音(20分鐘),陶瓷,沙,樹幹。尺寸可變。「Plastonki」展覽現場,Künstlerhaus Bethanien,柏林,德國,2020。圖片由藝術家提供

聲音(20分鐘),陶瓷,沙,樹幹。尺寸可變。「Plastonki」展覽現場,Künstlerhaus Bethanien,柏林,德國,2020。圖片由藝術家提供

聲音(20分鐘),陶瓷,沙,樹幹。尺寸可變。「Plastonki」展覽現場,Künstlerhaus Bethanien,柏林,德國,2020。圖片由藝術家提供

人造石、沙子、陶,大型:160×100×65cm;中型:90×70×50cm;小型:85×70×25cm

人造石、沙子、陶,大型:160×100×65cm;中型:90×70×50cm;小型:85×70×25cm

人造石、沙子、陶,大型:160×100×65cm;中型:90×70×50cm;小型:85×70×25cm

人造石、沙子、陶,大型:160×100×65cm;中型:90×70×50cm;小型:85×70×25cm

陶土,尺寸可變

陶土,尺寸可變

陶土,尺寸可變

雙聲道說故事10分鐘,尺寸依空間調整。「極限混合」展覽現場,廣州空港雙年展,廣州,中國,2019年

雙聲道說故事10分鐘,尺寸依空間調整。「極限混合」展覽現場,廣州空港雙年展,廣州,中國,2019年

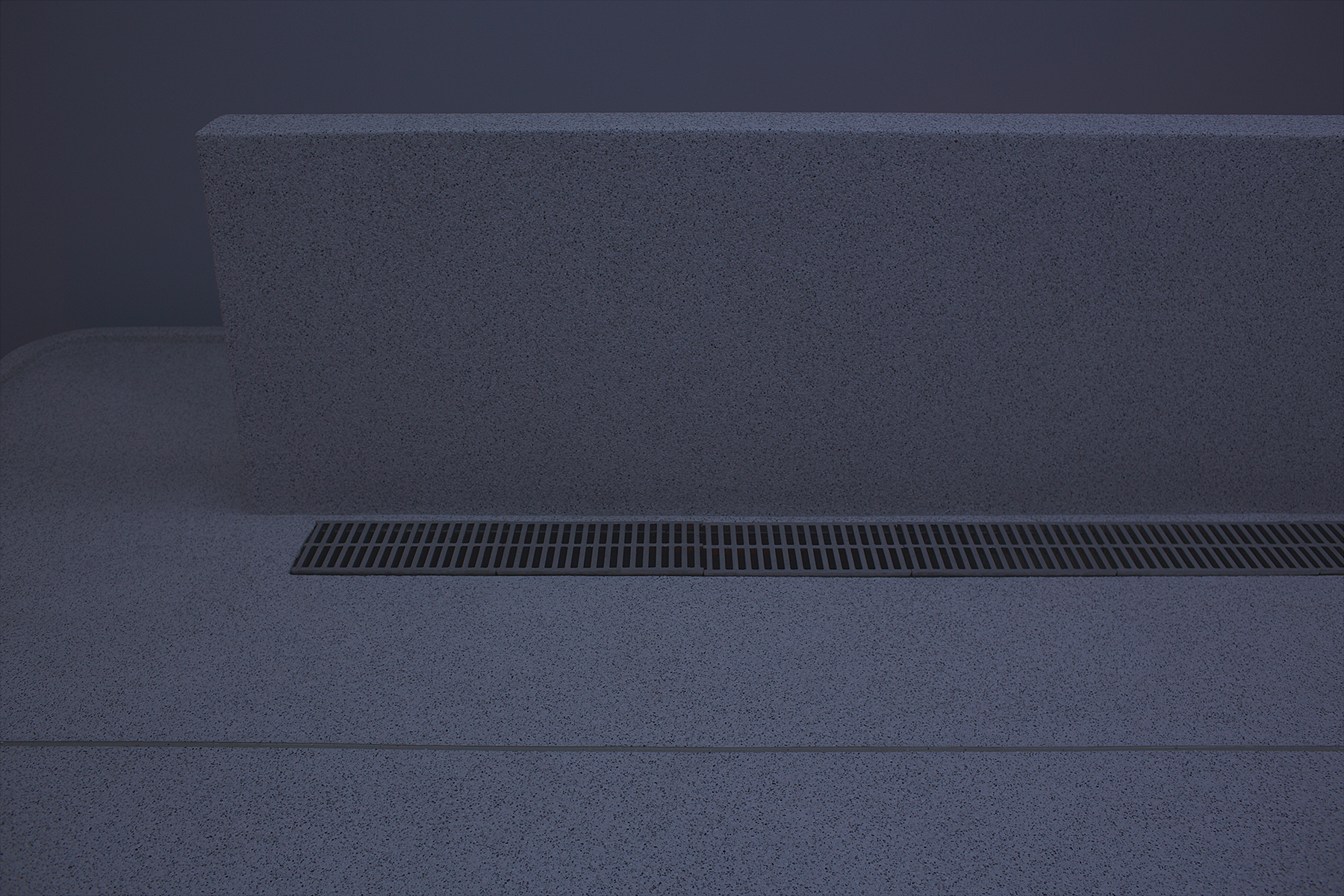

雙聲道說故事40分鐘、磨石子,尺寸依空間調整。「話符」展覽現場,弔詭畫廊,高雄,台灣,2018年

雙聲道說故事40分鐘、磨石子,尺寸依空間調整。「話符」展覽現場,弔詭畫廊,高雄,台灣,2018年

福山椼木、橡膠、金屬、現成物,尺寸依空間調整。「現實伏流」展覽現場,TKG+ Projects,台北,台灣,2018年

福山椼木、橡膠、金屬、現成物,尺寸依空間調整。「現實伏流」展覽現場,TKG+ Projects,台北,台灣,2018年

福山椼木、橡膠、金屬、現成物,尺寸依空間調整。「現實伏流」展覽現場,TKG+ Projects,台北,台灣,2018年

福山椼木、橡膠、金屬、現成物,尺寸依空間調整。「現實伏流」展覽現場,TKG+ Projects,台北,台灣,2018年

聲音裝置、影像、線、紙張、現成物,尺寸依空間調整。「Tick-Tock」展覽現場,咩事藝術空間,香港,2017年

聲音裝置、影像、線、紙張、現成物,尺寸依空間調整。「Tick-Tock」展覽現場,咩事藝術空間,香港,2017年

聲音裝置、影像、線、紙張、現成物,尺寸依空間調整。「Tick-Tock」展覽現場,咩事藝術空間,香港,2017年

聲音裝置、影像、線、紙張、現成物,尺寸依空間調整。「Tick-Tock」展覽現場,咩事藝術空間,香港,2017年

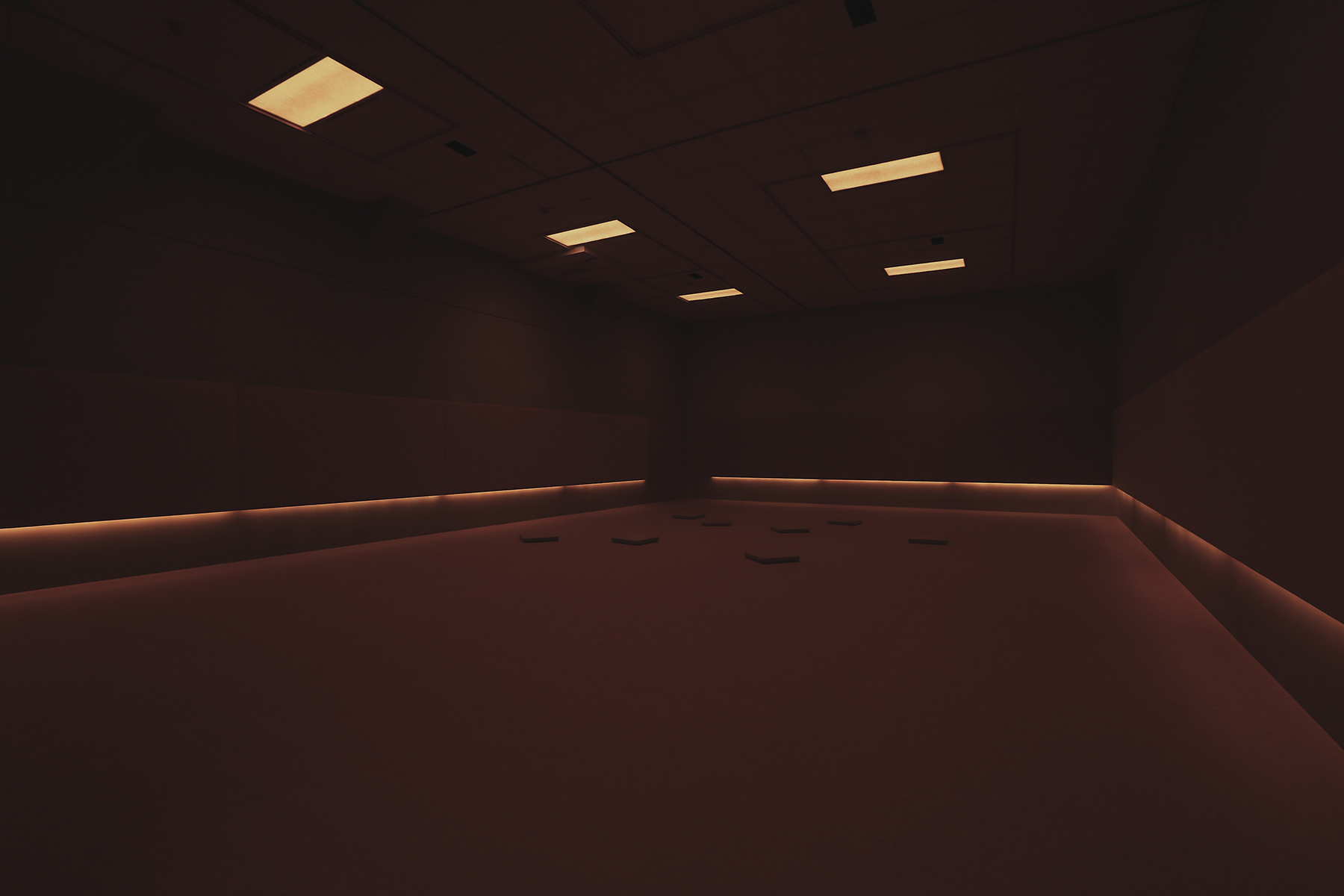

無線耳機、說故事5小時、磨石子,尺寸依空間調整。「短篇集:風和日麗」展覽現場,台北國際藝術村,台北,台灣,2017年

無線耳機、說故事5小時、磨石子,尺寸依空間調整。「短篇集:風和日麗」展覽現場,台北國際藝術村,台北,台灣,2017年

無線耳機、說故事5小時、磨石子,尺寸依空間調整。「短篇集:風和日麗」展覽現場,台北國際藝術村,台北,台灣,2017年

無線耳機、說故事5小時、磨石子,尺寸依空間調整。「短篇集:風和日麗」展覽現場,台北國際藝術村,台北,台灣,2017年

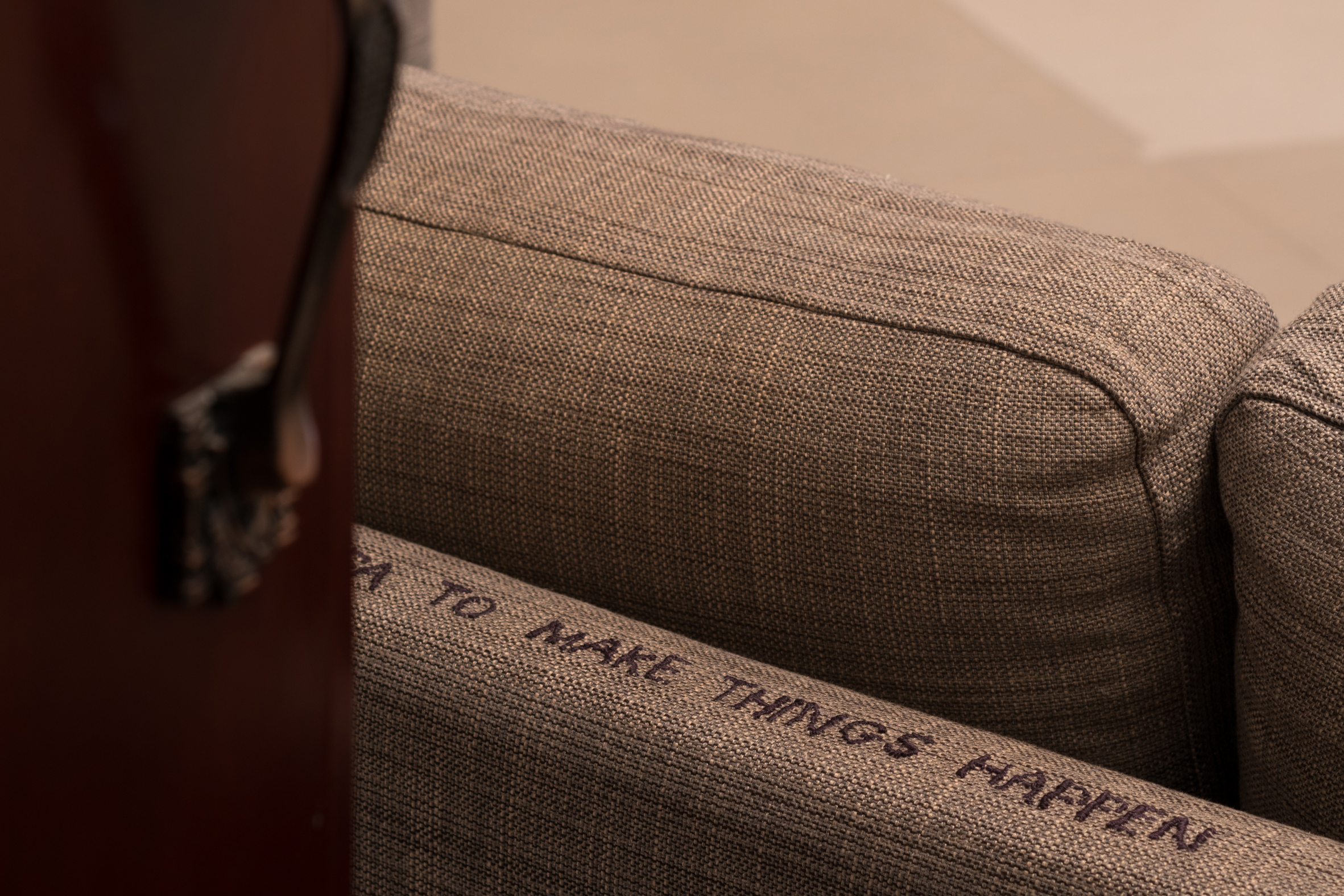

雙聲道說故事7小時、麥克筆繪畫於地毯與窗簾,尺寸依空間調。「短篇集:從夜晚10點到清晨5點」展覽現場,朱銘美術館,台北,台灣,2017年

雙聲道說故事7小時、麥克筆繪畫於地毯與窗簾,尺寸依空間調。「短篇集:從夜晚10點到清晨5點」展覽現場,朱銘美術館,台北,台灣,2017年

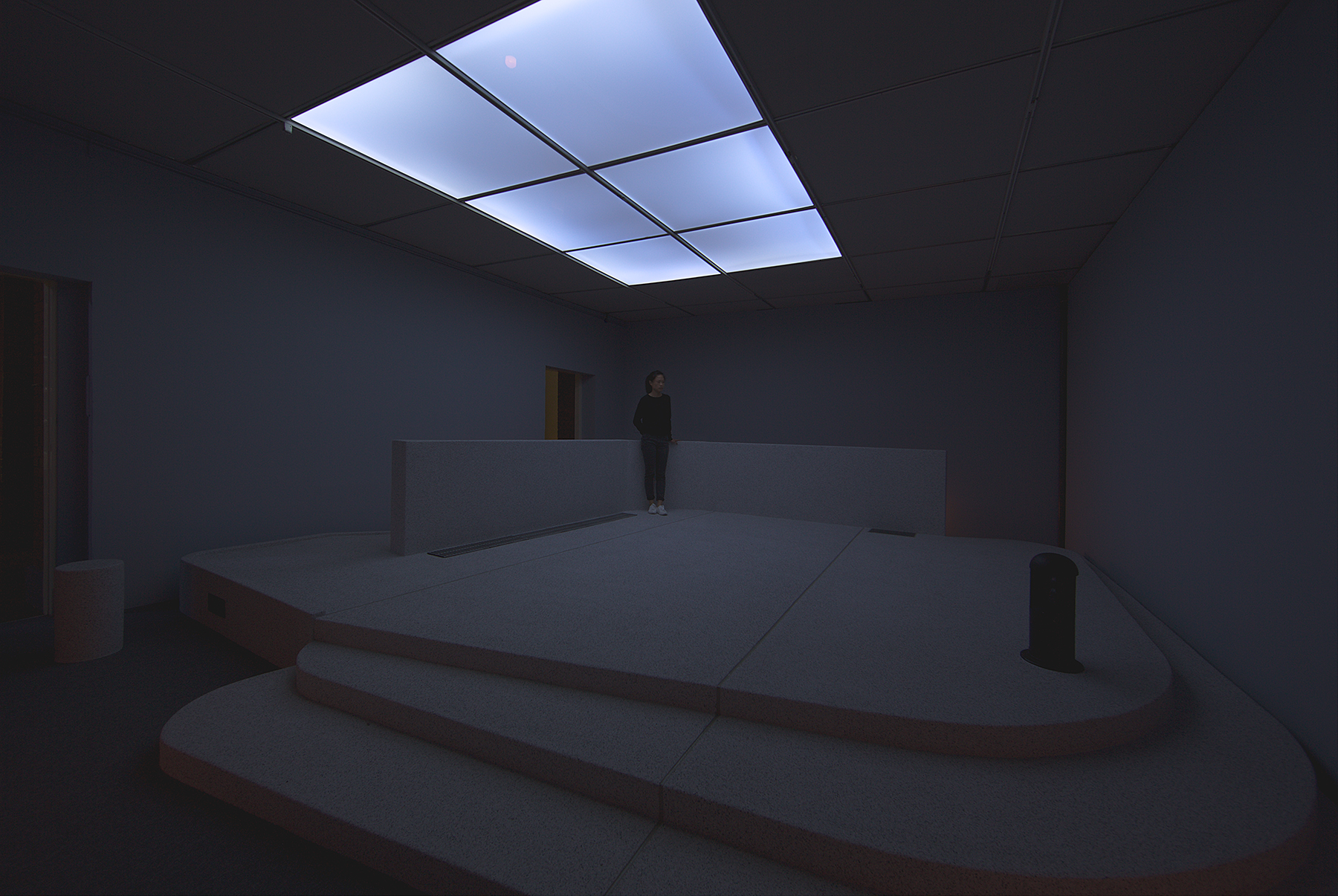

5.1聲道說故事3小時30分鐘、抿石子,尺寸依空間調整。「2017台北美術獎」展覽現場,當代美術館,台北,台灣,2017年

5.1聲道說故事3小時30分鐘、抿石子,尺寸依空間調整。「2017台北美術獎」展覽現場,當代美術館,台北,台灣,2017年

聲音裝置、色紙、竹子,尺寸依空間調整。「美好世界」展覽現場,Grey Project,新加坡,2016年

聲音裝置、色紙、竹子,尺寸依空間調整。「美好世界」展覽現場,Grey Project,新加坡,2016年

聲音裝置、燈箱、窗簾、繪畫、紙板、植物、現成物,尺寸依空間調整。「√YANG, CHI-CHUAN」展覽現場,Radicalsign,台北,台灣,2017年

聲音裝置、燈箱、窗簾、繪畫、紙板、植物、現成物,尺寸依空間調整。「√YANG, CHI-CHUAN」展覽現場,Radicalsign,台北,台灣,2017年

聲音裝置、燈箱、窗簾、繪畫、紙板、植物、現成物,尺寸依空間調整。「√YANG, CHI-CHUAN」展覽現場,Radicalsign,台北,台灣,2017年

聲音裝置、燈箱、窗簾、繪畫、紙板、植物、現成物,尺寸依空間調整。「√YANG, CHI-CHUAN」展覽現場,Radicalsign,台北,台灣,2017年

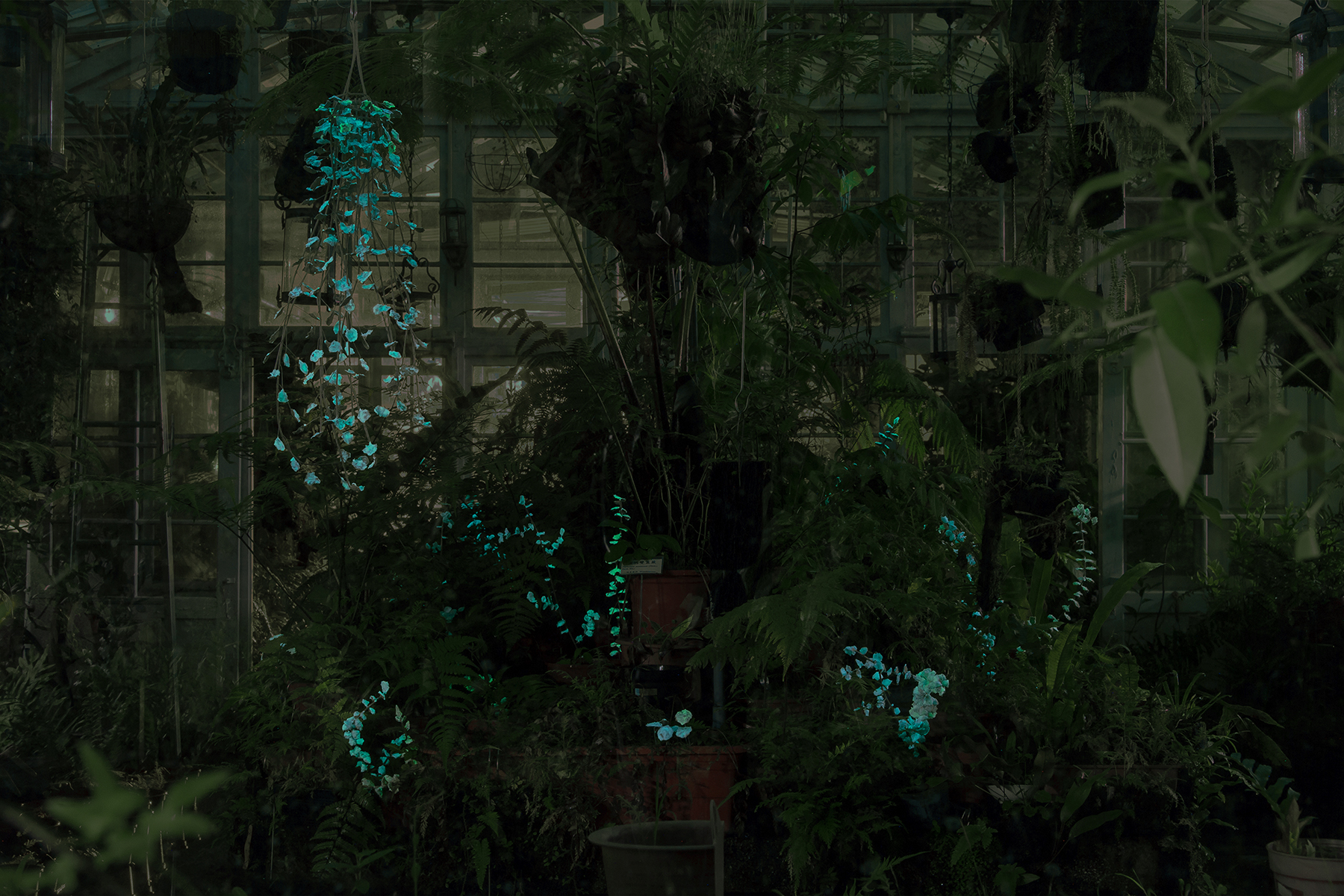

紙漿、蠟、感光原料,尺寸依空間調整。「生物公寓Vol. 2」展覽現場,台灣大學植物標館 – 溫室,台北,台灣,2016年

蠟、油畫顏料、金屬、黏土、現成物、布料、植物、木料、噴墨輸出,尺寸依空間調整。「標本與實記本」,南海藝廊,台北,台灣,2014年

蠟、油畫顏料、金屬、黏土、現成物、布料、植物、木料、噴墨輸出,尺寸依空間調整。「標本與實記本」,南海藝廊,台北,台灣,2014年

蠟、油畫顏料、金屬、黏土、現成物、布料、植物、木料、噴墨輸出,尺寸依空間調整。「標本與實記本」,南海藝廊,台北,台灣,2014年

蠟、油畫顏料、金屬、黏土、現成物、布料、植物、木料、噴墨輸出,尺寸依空間調整。「標本與實記本」,南海藝廊,台北,台灣,2014年