許鶴溪的繪畫是有生命的、呼吸著的,在其中充盈的是對其視覺語言的專注。恬靜和病態均棲息於她艷綠色的畫面中,強調了藝術家作為看護者及個體經驗合成者的身份。

許鶴溪堅持要讓無形之物獲得形狀,在創作時催生了肆意擴張的抽象及具象形式。骷髏、女孩及野兔——在有涯之生領域內外的生命體現——這些具象形象不斷湧現;藝術家亦同時致力於保持繪畫的潛能。另一方面,抽象的圓環及線條也在綠色或藍色的色域中交融流淌。在作品中時而出現的鐵鏽色則是暴戾的構陷元素,干擾了沈靜的畫面色彩,但也為其提供了補充:代表愛慾與憤怒的紅色,代表寧靜與自然的綠色——這是激烈對立面的不潔聯姻。許鶴溪似乎完全不能從綠色中逃逸。其創作在觀念層面的雙重綑綁結構總能跳出狂亂的舞蹈:愛與死、暴力與慾望、苦與樂。通過鼓勵分饗,她讓差異得以與彼此和解。

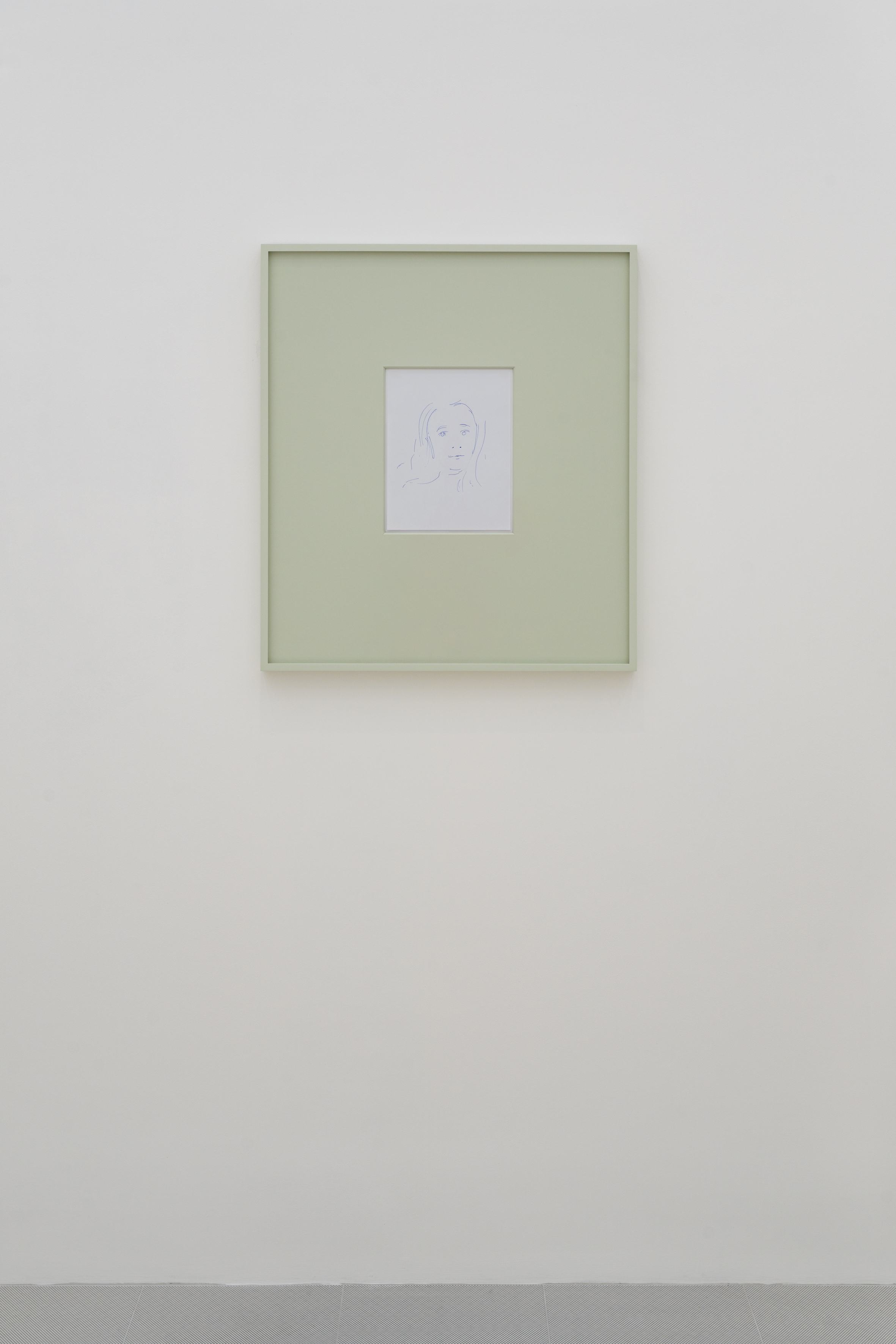

悲劇落了下來,畫筆也落了下來。許鶴溪作品的主題因此目的而生:將痛苦事件轉化為他種情感。在繪畫行動中,愛的排演及展示是通過傾注情感及時間來催發的。尤塔·科特爾的定理提供了一種對比參照維度:「慾望能否通過繪畫、在繪畫之內再造?緩慢地、力排眾浪潮地再造?」(許鶴溪在此次展覽中展出的橘色螢光紙作品上轉寫了科特爾此次講座的部分內容)。愛和慾望的危機不可被輕視——自然維持了前者,而缺失催生了後者。這種危機是個矛盾,而許鶴溪在創作時致力於解決這一矛盾。慾望在其動筆作畫時不斷繁殖,反映了一個愛人渴求來自他者的擁抱的願望。最終,她在眾多構圖中嵌入了一條情慾紐帶——這些畫作變成了愛之物。素描和閱讀對於許鶴溪的創作來說是非常重要的,她不吝於展露其文學參考,常在紙上直接寫出來自文學作品的語句或是描繪相關的形象。其素描作品的內核是日記式的——提供了直接通往藝術家最私密領域的路徑。巴爾蒂斯曾感嘆:「素描是真相與確切性的偉大學院。」此次「橙,柑橘和橘」展覽首次同時展出了許鶴溪的繪畫及素描作品,在展示姿態上將素描提升至了繪畫的領域。筆與紙的親密關係因藝術家在畫布上完成的進一步轉化工作而被無限放大。觀眾可在這些不同媒介的作品中觀察到許鶴溪在眾多繪畫表面上發展的形式一致性。

在一次與本傑明·H. D.布克洛的對談中,尤塔·科特爾指出:「我想要找到能夠將繪畫拉入一個被問題化處理的領域,讓它得以依照自身邏輯進行變化,讓它得以發展出一種不僅是循環再用或重複利用其自身糟糕歷史的型態,而是能夠積極地去面對這歷史,面對其中的愉悅與悲痛」——許鶴溪也將此視為己任。她是眾多先輩畫家的學徒,毫不吝嗇於展示其靈感來源,其特異的形式主義沾染了科特爾與巴爾蒂斯的融合風格。許鶴溪在不同畫作之間維繫了同一個連續的創作過程:一幅無題水墨作品和以《橙》為題的布面作品均體現了她的標誌性繪畫姿態。《橙》中另有一個部分可見的、捧著一堆圓形水果的骷髏形象,以精神充沛的畫面回應了塞尚的安寧靜物繪畫。

在《潘神和他的學徒》中,許鶴溪將皮埃爾·克羅沃斯基的撒旦與吹笛人形象轉換成了兩具藍色骷髏形象。她的當代詮釋是不連續、不嚴肅的,降低了原作的乖張意味。她在這裏進行的是整體描繪行動,而非糾結於細枝末節;她用自身的語言體系吸收了前人的語彙,在無盡循環中進行探尋與破壞行動。克羅沃斯基曾犀利地指出:「運動中的、無首無尾的混沌決定了力度」;一個人的自我是最富活力的象徵,而「所有事物都將被引領回一個單一話語中去,也就是回歸至力度的波動至中去。這波動與每個人的思維相關聯,同時也不與任何人的思維相關聯。」藝術創作的參考框架也為這陳述提供了支持:作者性始終是一種需要不斷更新、不斷產生分歧的不穩定張力。

許鶴溪的《奧林匹亞》中有一具癱在書堆上的骷髏,其上還罩著一層薄薄的網格。這幾何形式與散落在畫面前景處的文學著作互為呼應。很重要的一點,是這繪畫與馬奈的關係——作品標題即指向了馬奈,而帶有漫畫色彩的癱軟骷髏也就是馬奈的《奧林匹亞》中妓女形象的即興演繹。死亡與知識在《在圖書館與我相見》再次出現,這作品中新加入了性愛情景:兩個瘦骨嶙峋的形象在另一堆散落的書上做愛,背景中有書架和大量七零八落的書目。許鶴溪通過大膽的修正工作重塑前人創制的景象及主題,讓觀眾從其他作品中了解到的神秘知識重新變得不穩定。她在自身藝術實踐及其他與其共享創作脈絡的藝術家之前擺出鮮明的繪畫姿態。

許鶴溪的創作材料選擇也與其他藝術家的傾向緊密相連。在使用織物、布料這件事上,她與西格瑪·波爾克的聯繫尤其顯著。許鶴溪引用了波爾克分為三種模式的布料使用方法——基底、形式及偶像(克莉絲汀·梅林在《波爾克的圖樣》中指認了這種創作方法)。覓得來的材料要如何對構圖過程做出貢獻?布料的實體性要如何妝點語境、肌理及形式?墨汁沁入這些布料中去——藝術與設計的關係既是和諧的,又是互相衝突的。這兩位藝術家在主題層面則大相徑庭。許鶴溪在創作時尊重老大師們,讓女性肖像處於布料之上。波爾克將女性用作材料,而許鶴溪筆下女孩的主體性則配備有不敬的姿態,敏感的線條輪廓,以及重複的形式。

寓言、個體經驗、事實、虛構及眾多文化產物均內嵌在許鶴溪豐饒的參考材料體系中。她的靈感及創作模式是多孔、富有吸收性的,不斷彼此滲透,而這全是在其過濾系統內發生的。她建立了一整套的試金石,以重新協調時代精神。許鶴溪作為畫家的強韌體現在作為動詞的「愛」身上——持續性即是繪畫與愛是否「成功」的重要定義。在尋求理解之時,許鶴溪將其自身陷入繪畫的歷史性中去,陷入繪畫在線性時間中創造裂縫的潛能中去。

橙,柑橘和橘 許鶴溪

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智

攝影:關尚智