阿彼察邦·

可以與阿彼察邦在電影領域獲得的成就相提並論的是他同樣引人注目的短片、攝影、錄像裝置等當代藝術作品。對阿彼察邦而言電影創作必須依附於敘事,觀眾從頭到尾坐在黑暗的影院裡,處於被催眠的被動位置;而藝術創作更自由、更富表演性,觀眾在展覽中處在被啓動的自由位置。阿彼察邦的短片即是他電影長片的先行試驗,同時也是他私密的個人影像日記:濕熱、氤氳的熱帶叢林,記憶和夢境的光影碎片,神靈和鬼魅交纏的東南亞傳說,靈魂在人類、植物、動物界的轉世輪回,阿彼察邦以其獨有的視覺語言構建對泰國社會現實和軍政頑疾的隱晦指涉。他借鑒了泰國農村的奇聞逸事,結合個人政治、社會議題,以及他自己對科幻小說的痴迷,用他特有的方式研究歷史,歷史似乎陷入無窮的夢境。

《原始》項目(Primitive,2009),一個多頻影像裝置作品,關注泰國邊境小鎮Nabua的歷史。Nabua在上世紀六十年代被泰國軍隊佔領成為「紅色警戒區」(Red Zone),當地大批信奉共產主義的農民在60年代至80年代期間遭到泰國軍隊的殘酷鎮壓與殺害。阿彼察邦試圖通過一個村莊和它的歷史,來尋找泰國東北部的集體記憶,同時審視他自己成長中的記憶圖景。作品混合了紀實和虛構的元素,鬆散地敘述了被屠殺的農民共產主義者的後代——一群青少年男孩,他們在建造一艘可以將村民們帶到過去和未來的飛船。錯落的視頻裝置呈現了納布瓦的建築和景觀,捕捉了男孩們在建造、玩耍和回憶的時刻,政治衝突的隱秘歷史始終縈繞著這個小鎮,作品呼應了近年來泰國軍方和曼谷工人階級之間的緊張關係。與其說《原始》是一部納布瓦的政治歷史,不如說是一場關於「轉世和改造」(reincarnation and transformation)的夢。

《煙火》系列作品表達阿彼察邦對自己國家的政治評論,一個安逸卻同時讓人窒息的國度。由於地緣政治的影響,泰國北部與曼谷當局長期以來就有著緊張而對立的關係,在20世紀70年代到90年代之間,共產主義由老撾傳入泰國,當地更是因此遭遇了慘烈的軍事鎮壓。《煙火(檔案)》(Fireworks (Archive),2014)刻畫了坐落於泰撾邊界上的小城Nong Khai中的Sala Keoku 神廟里的動物塑像,寺廟的建造者Luang Pu Bunleua Sulilat根據幻想、政治神話、民間故事來打造雕像宣揚佛教教義,然而60年代冷戰時期,他因被指為共產黨員而流亡老撾,並遭受政治迫害與不公對待。影片在黑夜中拍攝,多位演員一邊放煙花一邊拍照,在光與影中嬉戲,並將記憶編索為檔案。閃光、煙火象徵當時戰爭用來定位的信號彈以及槍火,在當地居民的回憶里那既是神秘的新鮮事物,又是給它們帶來恐懼的信號。神秘且令人驚悚的石像與人物閃現於光與影的奇異交織中,就像是地方命運中過往記憶的迸現,歷史的「幽魂」也再次浮現於鏡頭前。火帶來溫暖的同時,它也帶來毀滅。

《影子》(Invisibility, 2016)延續了阿彼察邦一直以來對於感知以及記憶的興趣,作品關注的是「看見」和「看不見」的概念,在沒有光線的情況下我們仍然能看見東西——這就是夢。在影片描繪的場景中,觀眾跟隨主角一起被困在一個房間里,找不到逃脫的路,只能互相滲透在彼此的夢境中,分享意識,觀眾游走在見與不見、事實與虛幻、空間與虛空的交錯重疊之中。追隨著阿彼察邦作品一貫的脈絡,《影子》同樣反映著泰國動蕩的國家局勢,有著明確的政治指涉,關於觀看、看見、看不見,泰國軍隊控制了許多基本的東西——看到和知道的自由,獲取信息的自由。作品悲觀地描繪出一幅慘淡的國家未來圖景:人們需要不斷地回避現實。

阿彼察邦的電影和藝術之間本質上並無太大的差異,政治和社會問題總是以一種隱晦的、個人化的方式提出,並隱藏在他神秘而詩意的藝術語言中。通過對時間和光線的掌控,對演員的調度,阿彼察邦為觀眾搭建了一座纖弱的橋梁,讓他們在真實與神話、個人與集體、靈與肉之間穿行,通過非傳統的敘事結構邀請觀眾進入他個人的意識世界,裡面滿是記憶、神話、他的夢境和渴望。

阿彼察邦·韋拉斯哈古 泰國清邁, 生於 泰國曼谷, 1970

4K,雙頻同步影像裝置,立體聲,彩色

18分46秒

4K,雙頻同步影像裝置,立體聲,彩色

18分46秒

Giclée藝術微噴

106 x 159 cm

「靜默星球:2021-2022作品選集」,馬凌畫廊,灣仔,2022

帶框Giclée藝術微噴,配有手繪標記於玻璃上

37.4 x 60.7 x 3.6 cm

帶框Giclée藝術微噴,配有手繪標記於玻璃上

37.4 x 60.7 x 3.6 cm

帶框Giclée藝術微噴,配有手繪標記於玻璃上

37.4 x 60.7 x 3.6 cm

「靜默星球:2021-2022作品選集」,馬凌畫廊,灣仔,2022

「靜默星球:2021-2022作品選集」,馬凌畫廊,灣仔,2022

雙頻同步影像,標清,4:3,無聲,彩色

20分

Giclée藝術微噴

106 x 159 cm

「靜默星球:2021-2022作品選集」,馬凌畫廊,灣仔,2022

「靜默星球:2021-2022作品選集」,馬凌畫廊,灣仔,2022

Giclée藝術微噴

126.7 x 190 cm

Giclée藝術微噴,二聯作品

36 x 36 cm每幅

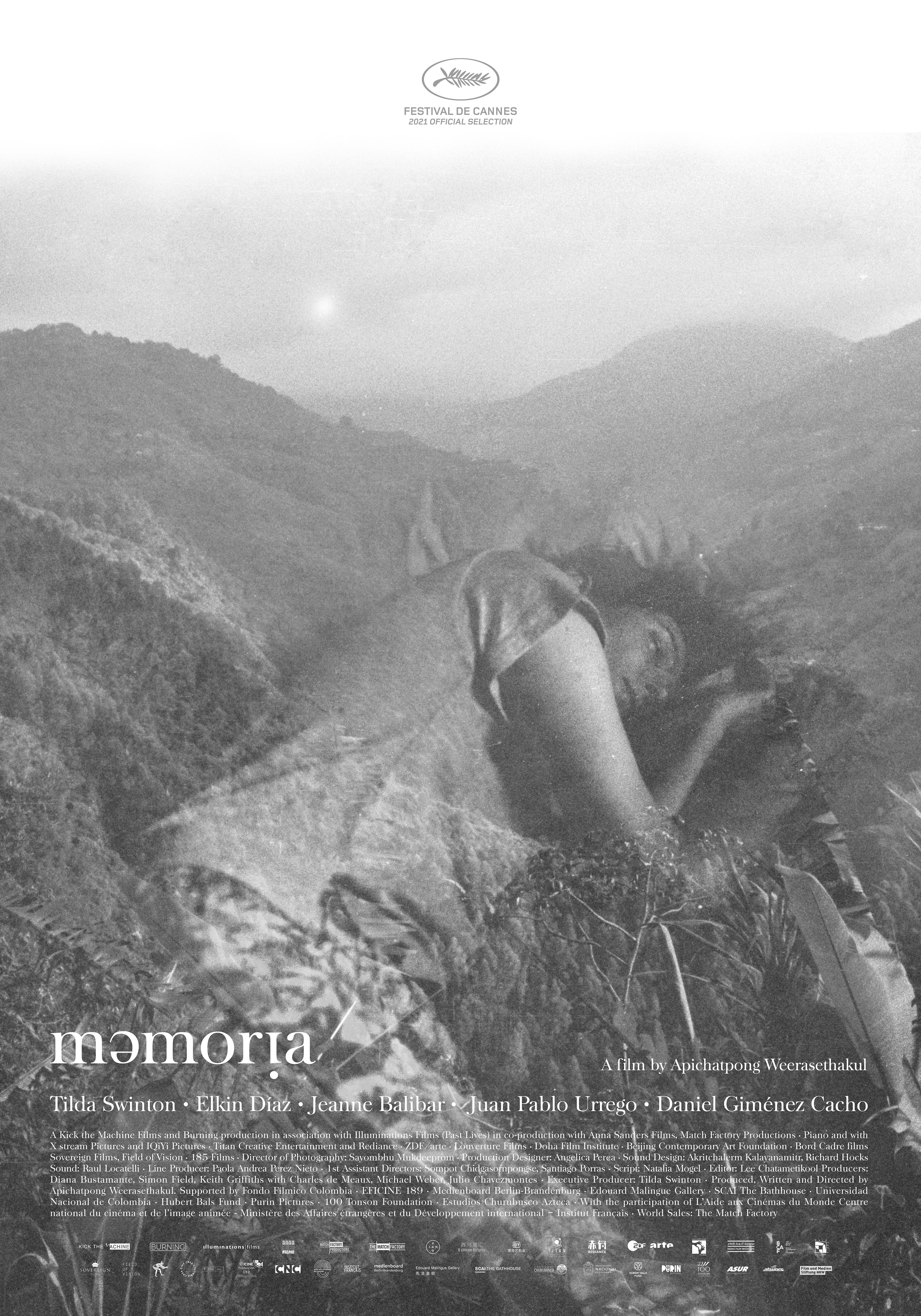

《記憶》2021

劇照

©Kick the Machine Films,Burning,Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/Arte and Piano, 2021

《記憶》2021

劇照

©Kick the Machine Films,Burning,Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/Arte and Piano, 2021

《記憶》2021

劇照

©Kick the Machine Films,Burning,Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/Arte and Piano, 2021

《記憶》2021

劇照

©Kick the Machine Films,Burning,Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/Arte and Piano, 2021

《記憶》2021

劇照

©Kick the Machine Films,Burning,Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/Arte and Piano, 2021

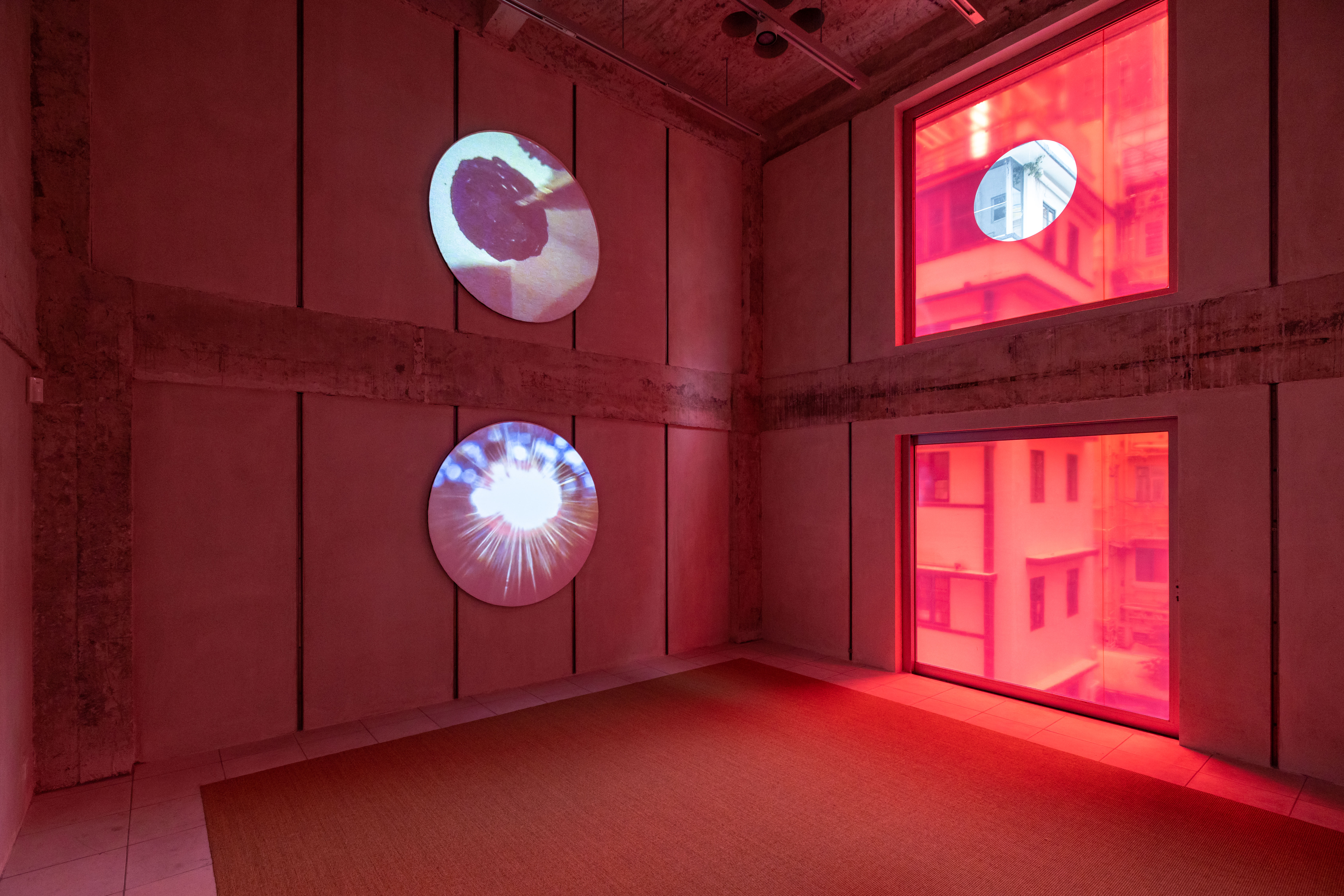

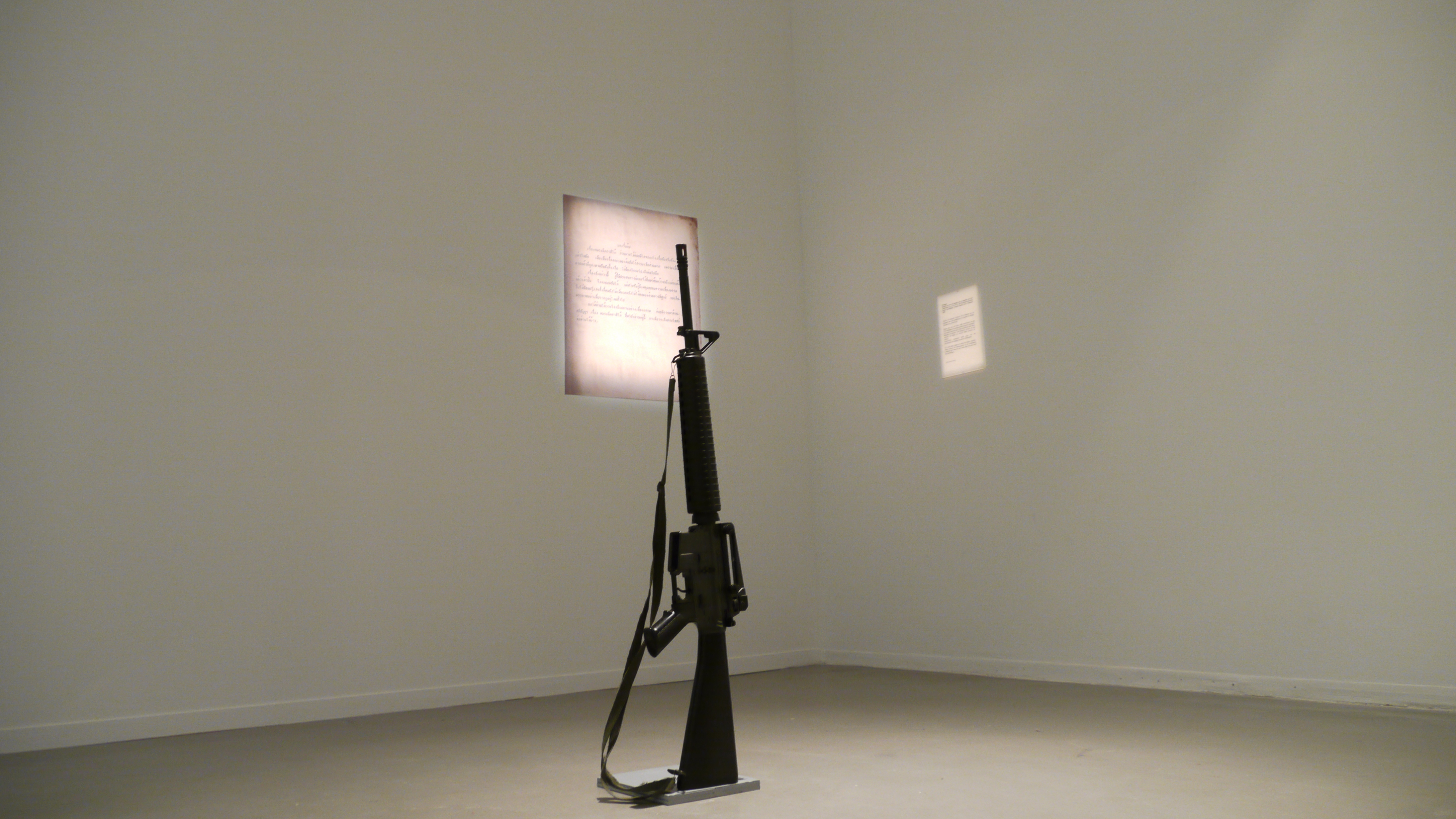

展覽現場

展覽「小歷史」第二篇章「美好的事物」,100 Tonson基金會,曼谷,2022

圖片由藝術家提供

展覽現場

展覽「小歷史」第二篇章「美好的事物」,100 Tonson基金會,曼谷,2022

圖片由藝術家提供

單頻錄像裝置。第20屆悉尼雙年展展覽現場,2016年。圖片由藝術家及曼谷Kick the Machines Films提供。攝影:Document Photography

單頻錄像裝置。第20屆悉尼雙年展展覽現場,2016年。圖片由藝術家及曼谷Kick the Machines Films提供。攝影:Document Photography

單頻錄像裝置。第20屆悉尼雙年展展覽現場,2016年。圖片由藝術家及曼谷Kick the Machines Films提供。攝影:Document Photography

數碼錄像,21分鐘。圖片由Kick the Machine Films提供

數碼錄像,21分鐘。圖片由Kick the Machine Films提供

數碼錄像,21分鐘。圖片由Kick the Machine Films提供

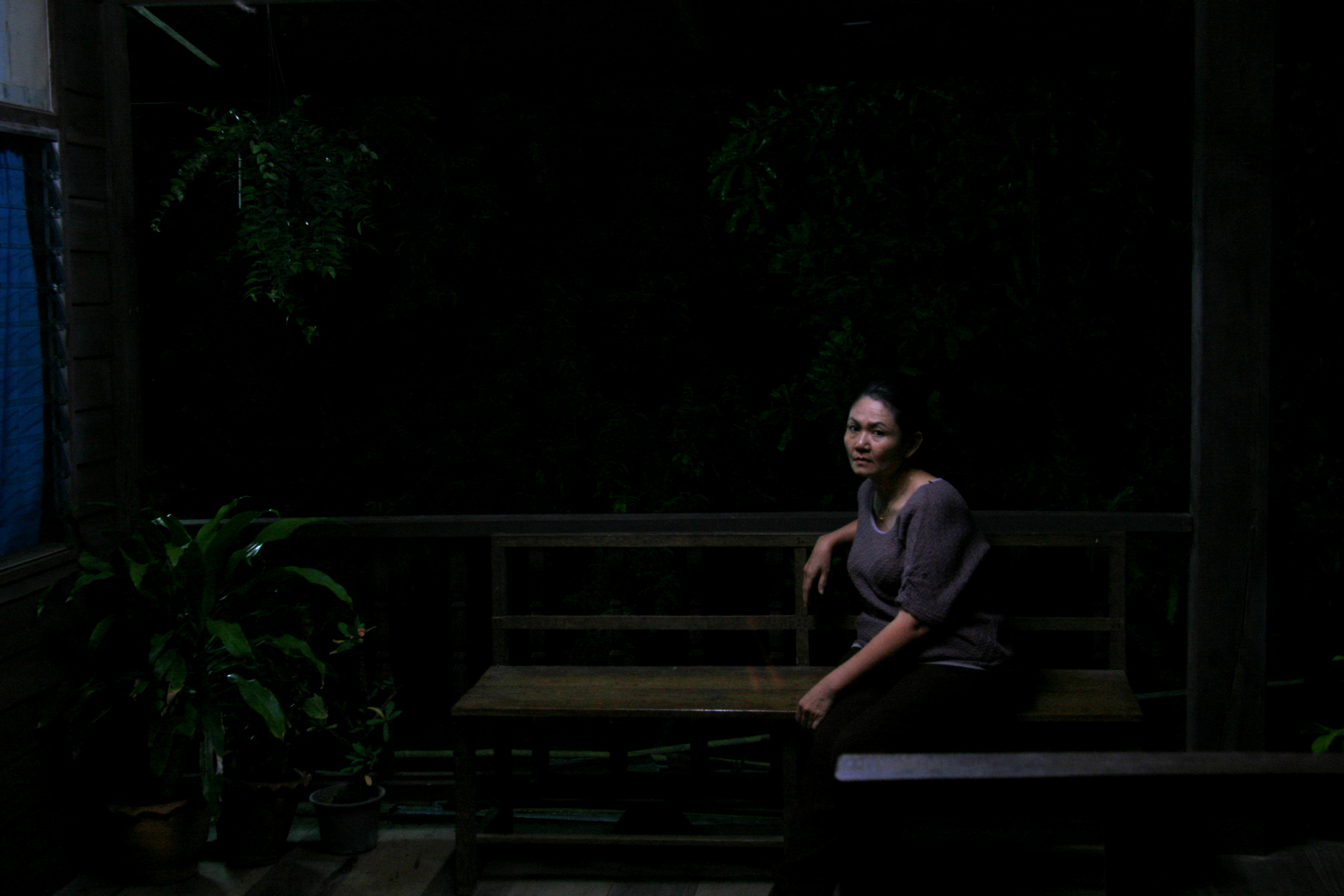

泰國/英國/法國/德國/馬來西亞,122分鐘。攝影:Chai Siris。圖片由Kick the Machine Films提供

泰國/英國/法國/德國/馬來西亞,122分鐘。攝影:Chai Siris。圖片由Kick the Machine Films提供

泰國/英國/法國/德國/馬來西亞,122分鐘。攝影:Chai Siris。圖片由Kick the Machine Films提供

泰國/英國/法國/德國/馬來西亞,122分鐘。攝影:Chai Siris。圖片由Kick the Machine Films提供

單頻錄像裝置,懸掛玻璃、高清數碼影像(黑白,16:9,杜比5.1聲道,10分鐘,循環播放)。圖片由Kick the Machine Films及墨西哥城kurimanzutto畫廊提供

單頻錄像裝置,懸掛玻璃、高清數碼影像(黑白,16:9,杜比5.1聲道,10分鐘,循環播放)。圖片由Kick the Machine Films及墨西哥城kurimanzutto畫廊提供

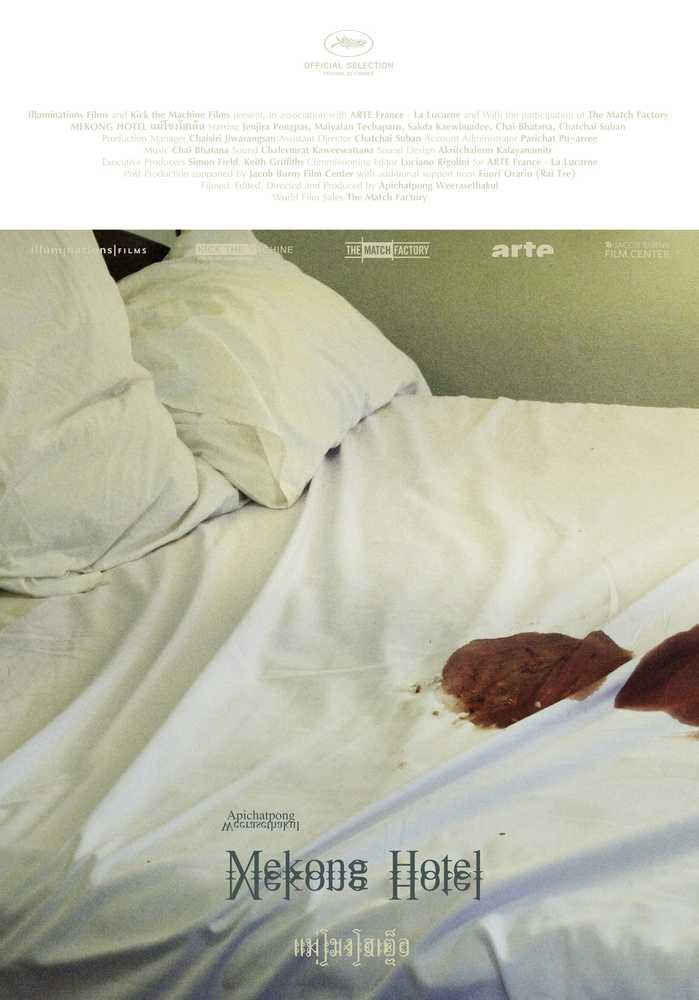

泰國/英國/法國,56分鐘。圖片由Kick the Machine Films提供

泰國/英國/法國,56分鐘。圖片由Kick the Machine Films提供

泰國/英國/法國,56分鐘。圖片由Kick the Machine Films提供

泰國/英國/法國,56分鐘。圖片由Kick the Machine Films提供

4個單頻錄像,5張照片,1個LED音箱,2個有源音箱,瓷磚。北京UCCA展覽現場,2011年。圖片由藝術家及UCCA提供

4個單頻錄像,5張照片,1個LED音箱,2個有源音箱,瓷磚。北京UCCA展覽現場,2011年。圖片由藝術家及UCCA提供

4個單頻錄像,5張照片,1個LED音箱,2個有源音箱,瓷磚。都柏林愛爾蘭現代美術館展覽現場,2011年。圖片由藝術家及UCCA提供

照片,150×225 cm。出自《明日今夜》項目。圖片由Kick the Machine Films提供

照片,150×225 cm。出自《明日今夜》項目。圖片由Kick the Machine Films提供

英國/泰國/德國/法國/西班牙,113分鐘。圖片由Kick the Machine Films提供

英國/泰國/德國/法國/西班牙,113分鐘。圖片由Kick the Machine Films提供

英國/泰國/德國/法國/西班牙,113分鐘。圖片由Kick the Machine Films提供

英國/泰國/德國/法國/西班牙,113分鐘。圖片由Kick the Machine Films提供

英國/泰國/德國/法國/西班牙,113分鐘。圖片由Kick the Machine Films提供

英國/泰國/德國/法國/西班牙,113分鐘。圖片由Kick the Machine Films提供

單頻錄像裝置,彩色,杜比5.1聲道,9分45秒。圖片由Kick the Machine Films提供

單頻錄像裝置,彩色,杜比5.1聲道,9分45秒。圖片由Kick the Machine Films提供

單頻錄像裝置,彩色,杜比5.1聲道,9分45秒。圖片由Kick the Machine Films提供

單頻錄像裝置,彩色,杜比5.1聲道,9分45秒。圖片由Kick the Machine Films提供

數碼錄像,16:9,杜比5.1聲道,彩色,17分40秒。攝影:Chaisiri Jiwarangsan。圖片由Kick the Machine Films提供

數碼錄像,16:9,杜比5.1聲道,彩色,17分40秒。攝影:Chaisiri Jiwarangsan。圖片由Kick the Machine Films提供

雙頻同步錄像及6個單頻錄像。慕尼黑Haus der Kunst展覽現場,2009年。圖片由藝術家提供

雙頻同步錄像及6個單頻錄像。慕尼黑Haus der Kunst展覽現場,2009年。圖片由藝術家提供

多頻錄像裝置。巴黎市立現代美術館展覽現場,2009年。圖片由藝術家提供

多頻錄像裝置。巴黎市立現代美術館展覽現場,2009年。圖片由藝術家提供

雙頻同步錄像及6個單頻錄像。紐約新美術館展覽現場,2011年。攝影:Benoit Pailley。圖片由藝術家及新美術館提供

雙頻同步錄像及6個單頻錄像。紐約新美術館展覽現場,2011年。攝影:Benoit Pailley。圖片由藝術家及新美術館提供

雙頻同步錄像,彩色,杜比5.1聲道,29分34秒,循環播放。出自《原始》項目。攝影:Chaisiri Jiwarangsan。圖片由Kick the Machine Films提供

單頻錄像,彩色,無聲,1分鐘,循環播放。出自《原始》項目。影像:Blursky Studio。圖片由Kick the Machine Films提供

單頻錄像,彩色,杜比5.1聲道,9分11秒,循環播放。出自《原始》項目。攝影:Sayombhu Mukdeeprom。圖片由Kick the Machine Films提供

單頻錄像,無聲,1分鐘,循環播放。出自《原始》項目。攝影:Sayombhu Mukdeeprom。圖片由Kick the Machine Films提供

單頻錄像,雙聲道,11分鐘,循環播放。出自《原始》項目。攝影:Chaisiri Jiwarangsan。圖片由Kick the Machine Films提供

單頻錄像,雙聲道,4分12秒,循環播放。出自《原始》項目。攝影:Sayombhu Mukdeeprom。圖片由Kick the Machine Films提供

泰國,數碼錄像,4:3,彩色,雙聲道,60分鐘。圖片由Kick the Machine Films提供

泰國,數碼錄像,4:3,彩色,雙聲道,60分鐘。圖片由Kick the Machine Films提供